今日から使える!魚がいる?「良い橋脚」・「悪い橋脚」の釣りポイントの見分け方

数々ある釣りポイントの中でも、最も見つけやすく魚も付きやすいポイント。

そう、「橋脚」です。

みなさんの近所にも橋脚があると思います。これは、河川が多い日本ならではの光景で、橋が無い地域は存在しないと思います。

釣りポイントとして「良い橋脚」・「悪い橋脚」の見分け方

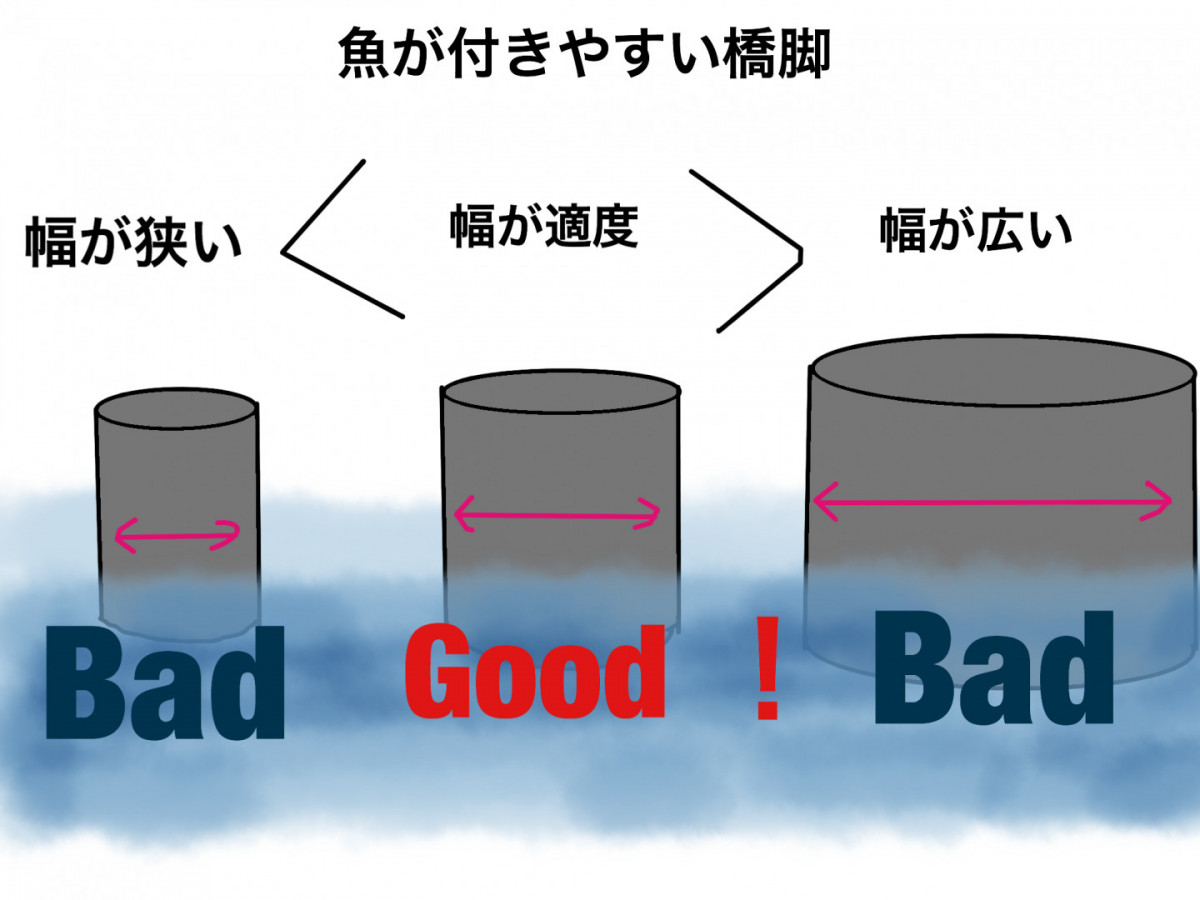

どうしても、「魚がいる橋脚」を見ると「魚が回遊しているコースだから」とか、漠然と考えていたりします。結果から言いますと、「魚が好む流れが発生する橋脚か?」ってことが「魚がいる」・「魚がいない」状況として答えが見える形になります。

イラストで説明すると、見分けるポイントは橋脚の「幅」になります。

橋脚の太さが、魚が好む流れに「なる」・「ならない」の要素です。

注意点としては、「幅が広すぎるとダメ」という点です。

一見、幅が広いほうが「大きなストラクチャー」として「魚をストック」しそうですが、実は「逆」に流れが単調になってしまいます。幅が大きくなればなるほど、「整流」になってしまい魚がとどまることができません。

ということもあり、「適度な幅」の橋脚を見つけるようにしましょう。

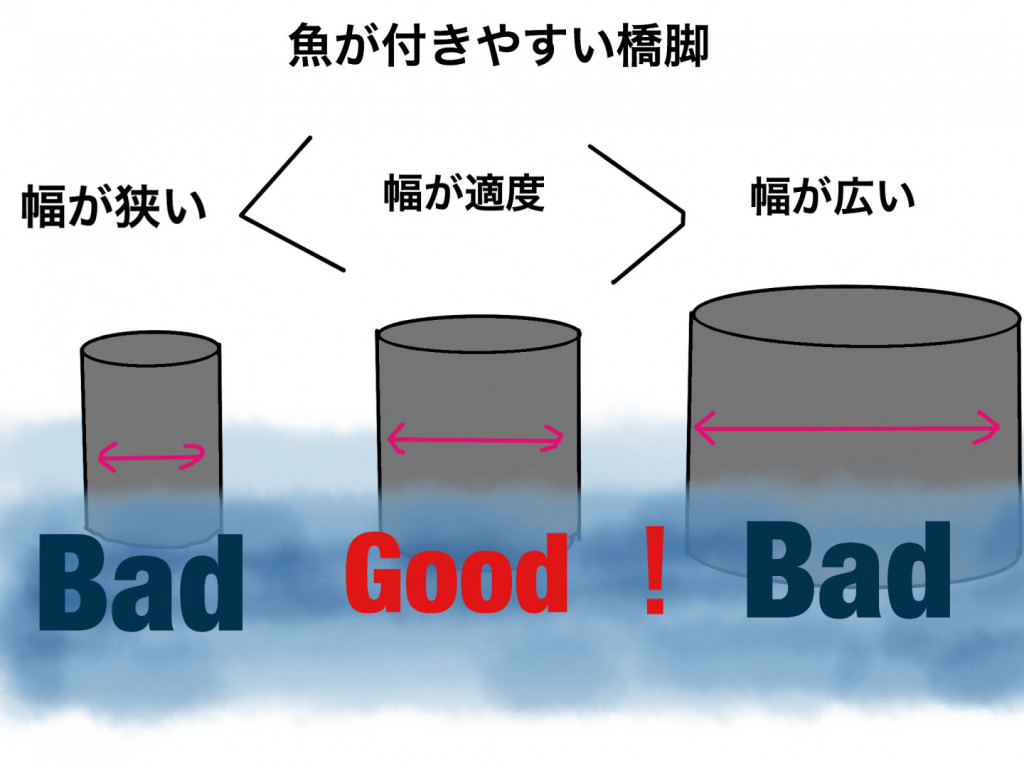

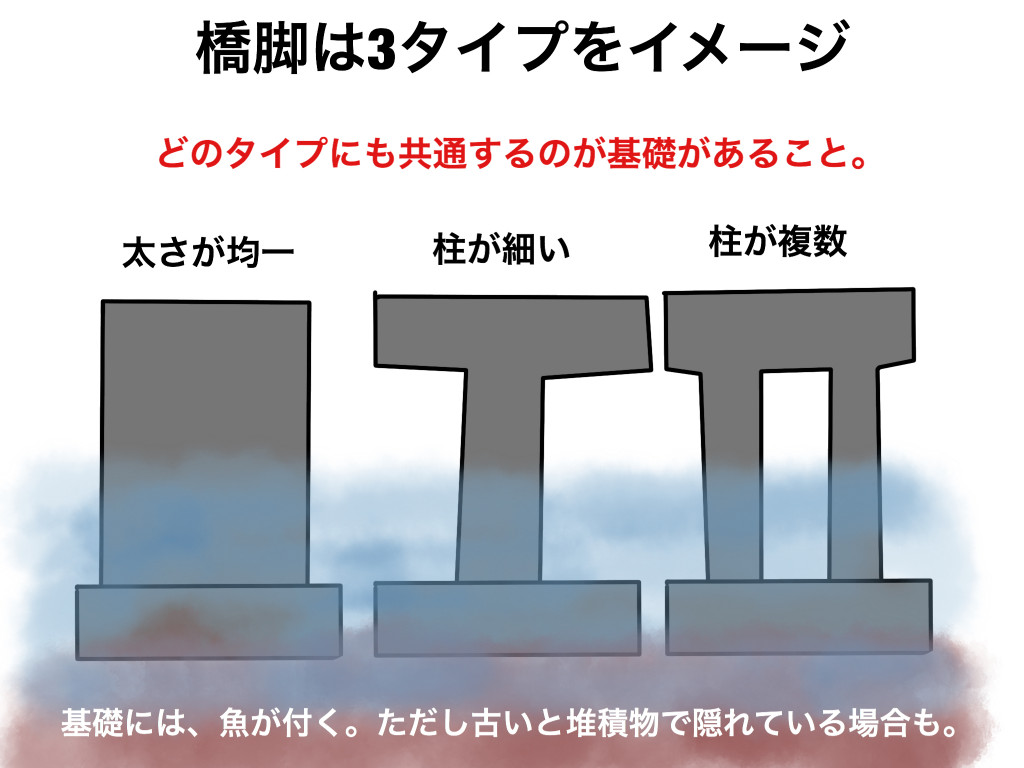

橋脚の作りの種類は3タイプを覚えれば、釣りのポイント判断としては大丈夫

橋脚を作るときに設計上ある程度の基本があります。

これも、イラストで作ってみました。

一つの橋脚に対し、構造的に3タイプに分かれると思います。

これによって、「橋脚の幅」が決まり「本数」によってさらに「魚の高ポイント」なるでしょう。

橋脚の基礎も、見逃せない釣りポイント

橋脚の基礎は、「大小」にかかわらず高ポイントになります。

しかし、基礎は橋脚が作られた年月から「基礎が埋没」してしまうことも少なくありません。

そんな時は、「橋脚の名称プレート」に「建造年」が記載されています。その記載の情報をもとに、判断してみてもいいでしょう。

また、フックを付けていない「ナス型オモリ」で橋脚の段差を確認してみてもいいと思います。

これで今日から橋脚の釣り攻略のプロ

これだけでも、チャンスは数倍に膨れ上がりますので、あとは釣るだけ。

さらにレベルアップ!「橋脚」の釣りでの狙い方について解説(2020/03/23)

釣り人の贅沢な趣味の時間をお届けしたく、編集長をやらせていただいています。

「フィッシングラボ」の管理者であり「つりしろ」の編集長でありますが、「釣り人」の魅力を存分にお届けできるように頑張ります!