今回、ご紹介するのは「ロックストラップ(ROK straps)」です。

このアイテムは、簡単に説明すると荷物を固定する「ベルト」です。

よく、キャリーカートなどや自転車・バイクなどのキャリアに固定するために使う紐の進化版がこの「ロックストラップ(ROK straps)」。

また、今までの「固定紐」は特定の用途にしか使えませんでしたが、この「ロックストラップ」は荷物を固定する用途であれば多くのシチュレーションで使えます。

釣りのシチュレーションとしては、「車から防波堤まで運ぶとき」や「磯での移動時に手をフリーにする」や「2つ以上の荷物を一つにする」など色々。

もちろん、「バイクでの荷物固定」・「車での荷物固定」なども使えます。

ロックストラップ|荷物固定ベルトの革命

米軍採用品の実績を持ち、世界的冒険家も愛用するタイダウンベルト「ロックストラップ」小さな力と簡単な作業で、素早く、確実に荷物を固定します。

ずっと気になっていたので、ロックストラップを実際購入

今回購入したのは、「タイプCM」というタイプ。

この「ロックストラップ」は、いくつか種類がありますが基本的に「長さ」と「太さ」と「強さ」が違うと思ってください。

その中から、今回は一番長さが「短い」物を購入しました。

メーカースペックを見ると下記のように記載があります。

- 特徴:自転車の荷台や日常で便利に使えるストラップです。全ラインナップに反射素材を採用。ポケットの中でも邪魔にならないスモールサイズ

- ストラップ長:300mm 〜 720mm (無段階調整)

- ストラップ幅:12mm

- 使用上限耐荷重:18kg/1本あたり

特に特徴的なのが、「18kg/1本あたり」。

このベルト一本で、こんな重い荷重に耐えられるんです。すごい。

米軍採用、世界的冒険家も愛用するのも、うなずけるスペックです。

今回は、実際の私のバイクでの荷物固定で使ってみました

今までは、普通の荷物固定「キャリングネット」を使っていました。

問題点としては、

・「荷物固定に時間がかかる。5分ぐらい」

・「ネットを力で引っ張るので、意外と疲れる」

出かける前に、この作業は意外と苦痛です。

もちろん釣り場についた後も、帰るときも同じ作業が待っています。

今回は、この作業がどのように改善されるか?を、かなり期待しています。

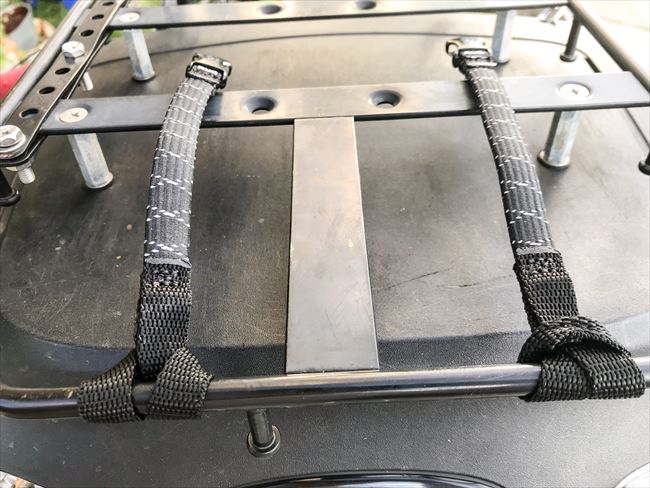

では実際に「ロックストラップ」をバイクに装着していきます。

基本的には、バイクの場合「ロックストラップ」は装着したままが良いでしょう。

まずは、片方のベルトの輪っかをキャリアにくぐらせます。

次にもう片方のベルトを逆側のキャリアにくぐらせます。

これで装着は「終了」。

1分も掛からず、準備完了です。

次に実際に荷物を固定します。

まずは、キャリアに荷物を載せます。

その後、先ほど付けたベルト同士を、しっかりバックルで結合させます。

最後に、ベルトを引いてテンションをしっかりかけます。

これで、終了。

いままであった問題点は、下記のように変わりました。

・「荷物固定に時間がかかる。5分ぐらい」→「1分以内で固定完了」

・「ネットを力で引っ張るので、意外と疲れる」→「力はほとんど、必要なし」

私の評価的には、「神がかったアイテム」だと本当に思いました。

荷物固定では、この「ロックストラップ」の右に出るものはないでしょう。

実際にサーフ釣行で利用してみた

まず最初に思ったのは、「みんな見て見て!」と自慢したくなりました。

見た目もこんなにスマートに荷物を固定しているだよって。

実際の固定具合としては、「往復:高速を300km」走りましたが、全然ゆるみません。

途中のサービスエリアで、なんどか確認しましたが「一切のゆるみなし」でした。

本当に安心して使えますね。

ですが、固定の仕方によっては「ゆるむ可能性」もあると思いますので、正しい使い方を行ってください。

推奨されていない固定方法で脱落等は、自己責任で十分お気を付けくださいね。

「ロックストラップ」の最終評価

まずは、バイク・自転車など持っている方は、激お勧めです。釣り以外でも、重宝すると思います。

固定別ととしては、少々お値段が高いですがそれだけの価値はあります。

「ルアー一個分」ぐらいで買える商品ですので、荷物固定に不満や心配を抱えてる人にとってはとてもお得だと思います。

また、キャンプ・バーベキューでも活躍しそうなので、コンロ・炭・チェアー・テーブルなども素早く固定し運べると思います。

何気に、荷物をスマートに準備できるってことは「男の魅力」が倍増すること間違いなし。

あわせて読みたい記事

コメント

今回、ご紹介するのは「クロスファクター(CROSS FACTOR) ランディングネットバッグ AER701-SS ブラック SS」です。

このアイテムは、ランディングネットを収納するバックになります。

皆さんは、ランディングネットを釣り場まで持ち運ぶとき、どのようにしていますか?

ランディングシャフトにつけたまま?それとも、最初についてくる袋等に入れているでしょうか?

私の場合は、「ビニール袋」や「最初についている収納袋」などに入れていることが多かったです。

その理由は、普段の釣りで使っているランディングネットは「4つ折り」タイプで、「1ピースタイプのランディングネット」などのバックが不必要というか、サイズが合わなかったので使えてませんでした。

この「クロスファクター ランディングネットバッグ AER701」に出会ってからは、通常の釣行ではこのバックを愛用しています。

メーカーのラインナップは、下記のようになっています。

AER701

AER701 ランディングネットバッグ

クロスファクター ランディングネットバッグ AER701の特徴

このバックの最大の特徴は、「多彩なサイズに対応」・「水に強いPVC素材」というところになります。

私が一押ししたいところは、「2つ折り」・「3つ折り」・「4つ折り」のランディングネットに対応しているバックがあるというところです。

私の知っている限りでは、折るタイプのランディングネットに対応した防水バックは、ほとんどないように思います。

しかも、1サイズのバックで「最大60cmのタモ幅」まで対応しています。

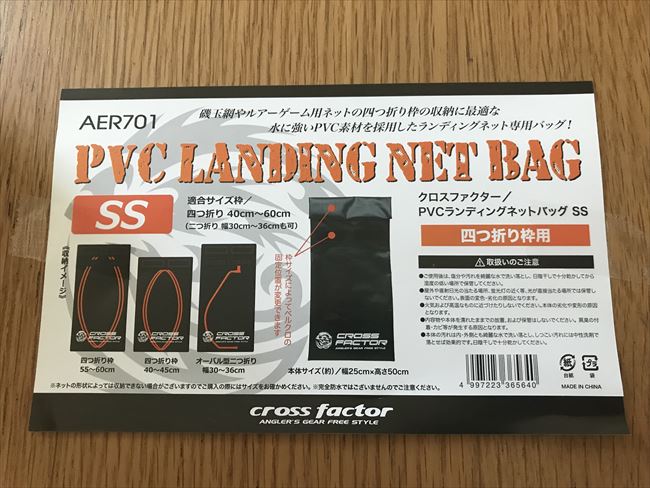

今回購入したランディングネットバックは「4つ折り対応品」

私の場合、バイク釣行で利用したいので今回購入したのは、型番「AER701-SS」。

「4つ折りランディングネット」に対応したバックになります。

私の場合、バイク釣行ですが自転車でも電車でも使えるバックです。

もちろん車でも使ってよいので、購入する型番は皆さんのスタイルに合わせて貰えればいいと思います。

パッケージを開封!

まずはサイズ感ですが「横25cm」「縦50cm」。

かなりコンパクトな印象です。

PVC素材についてですが、かなりしっかりしています。ふにゃふにゃした素材感ではなく、張りのある感じでしっかりしています。

このランディングネットバックは、「完全防水ではありません」が水気をある程度切っていれば、安心して収納できるでしょう。

特徴的なのが、閉じるときの蓋に「ベルクロが2か所」に貼ってあります。

この2か所の位置にあることで、「複数のタモ幅」に対応しています。この機能によって、袋の中でランディングネットが動かずしっかり固定されます。

ランディングネットを入れていないときは、こんなにコンパクトになるので場所も取らず、いい感じです。

クロスファクター ランディングネットバッグ AER701総合評価

3タイプの内、今回は1タイプだけのレビューですが製品のしっかり感など、かなりの好印象の製品です。

もし、4つ折りタイプのランディングネットを利用しているのなら、激オススメアイテムです。間違いなく、満足すると思います。

現在は、3か月ほど使っていますが、何も不満等ありません。

見た目もスマートなので、使っていてオシャレ度もアップ!

今、ランディングネットバックを持っていない人は、ぜひこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか?

コメント

今回ご紹介するのは、「アルファタックル」から発売されている「ランディングギアジョイント」のご紹介(レビュー)です。

ランディングネット(タモ網)を持ち運びされている方は、このアイテムは皆さんご存知だと思います。この商品、「シャフト」と「ネット」の間につけることにより、ネット部分がコンパクトに折りたためるようになるアイテムです。

ほぼこのランディングギアジョイントは、定番化しているのであえてレビューする必要性もないのですが・・・・・

最近、新たに買いなおしたこともあり、せっかくなので知らない方向けでレビューします。

ここ10年で一番ネットが便利になった

このジョイントが世の中に発売されるまでは、当たり前のようにネット部分は折り曲げられませんでした。逆を言えばタモ網の構造自体、疑問に思うこともなかったように思います。

正確な年は覚えていないですが、このジョイントが発売された時、衝撃が走りました。

「ネットがコンパクトに折りたためる!」

こんな今では当たり前のことが、当時は新鮮でした。

私の当時の状況では「高いパーツ」という印象が強く、発売されてから数年後購入したことを覚えています。

あれから、数年?十数年?たち、各社から安いものから高いものまで発売されるようになりました。

使い勝手は?

このアイテム。基本的には、どれも使い勝手は横一線。特別に使い勝手が悪いなどは、無いような気がしています。

ただ、製品ごとに「耐久性」の違いはあるかな?って印象はありますね。特にネットを固定するストッパー部分は、構造により「耐久性」が違ってくるような気がしています。

意外とメンテナンスが必要!?

海水などにさらされるやすく、魚の重量が一点に集中するのがこのジョイント部分。

使っているとジョイントのネジが「ゆるんだり」逆に「きつくなりすぎたり」します。

私は、3回ぐらい釣行すると念のため、ゆるみ等をチェックしてますね。

腐食も進みやすいので、その対策も定期的に必要な感じです。

私は「シリコンスプレー」を軽く吹きかける程度で済ませています。シリコンスプレーで吹きかける理由は、「ゴム・金属を傷めない」・「防水性」などの理由で使っています。同じような潤滑剤で「KURE556」などもありますが、「KURE556」自体にゴム等を攻撃する成分が入っているので、私は使っていません。

あとは、特別なメンテナンスもなしで使っていますね。普通に使っていれば壊れるものではないので、よほどのことがない限り大丈夫でしょう。

購入時のポイントは?

とにかく、気に入ったデザインで選ぶことですかね。

ファッション性も含めたアイテムだと自分はとらえていますので、ワンポイント的に好きな色などで選んでいいのでは?

細かなところですが、カッコよさが違ってくると思いますよ!

皆さんも、いろいろ物色してみてください。

コメント

今回ご紹介するのは、「プロックス」から発売されている「マグネットジョイント」のご紹介(レビュー)です。

釣行時、ライフジャケットのD管にランディングネット(タモ網)を付けている方も、多いのではないのでしょうか?この時に、マグネットで取り外しができるようにしますが、衝撃でマグネットが外れてしまいランディングネットの紛失が心配なケースを多いと思います。

各社から、「マグネットリリーサー」などの商品名で発売されていますが、今回は「外れにくさ」をポイントに強めのマグネットをご紹介したいと思います。一旦、いろいろな呼び名があるので、ここでは「マグネットジョイント」に統一します。

一番重要なポイント。ランディングネット(タモ網)の重さ

「マグネットジョイント」には、「耐荷重」が設定されておりこれより荷重がかかると、マグネットが外れる仕組みになっています。

この「耐荷重」が、各メーカーで違っているのと同じ耐荷重でも、外れ具合が微妙に違っています。

そのことより、最初に「ランディングネット(タモ網)」の自重を調べどのくらいの荷重がかかるか?調べたうえで、選択していきましょう。

一般的に、「ランディングシャフト」+「ネット(タモ網)」+「ジョイント(ネットとシャフトをつなぐアイテム)」を足した重さが自重になります。

「ランディングシャフト」は、「3m〜5m」ぐらいだと重さが「350g〜600g」に入ると思います。

それ以上の長さの場合は、重さに「マグネットジョイント」が耐えられない場合が多いです。

「ネット(タモ網)」の部分は、一番重量にかかわってくるのが素材。アルミニウムなど軽量なものから、ステンレスなどの金属もあります。どの素材でもおおよそ「100g〜400g」の範囲だと思います。

最後に「ジョイント(ネットとシャフトをつなぐアイテム)」の部分は、あまり自重としては気にしなくていいと思いますが「70g〜150g」の範囲だと思います。

今回のケースで一番重い場合を計算すると、

・「ランディングシャフト」:600g

・「ネット(タモ網)」 :400g

・「ジョイント」 :150g

合計:1150g

そうすると、約1.2kgの耐荷重があればよさそうですが、この状況ですと「耐荷重1.5kg」の「マグネットジョイント」を使っても結果外れてしまいます。

釣り人は、動き回るので段差などを超えた時の衝撃もプラスしなければなりません。

この辺りは、経験則になりますが「3kg」の耐荷重があれば、多くのケースで対応できると思います。

プロックス マグネットジョイントのスペック

この「プロックス マグネットジョイント」のスペックは、強力なネオジウム磁石で、Sは約2k、Lは約3.2kgの耐荷重性能。

多くのケースでは、「3.2kg」で汎用的に使えると思います。

実際に使ってみた感想

強力なネオジウム磁石のおかげで、不意に外れてしまうことはないくらい強力です。

同じ性能のもので他社製のも使っていましたが、段差などを超えるとき外れてしまうことがありました。

「マグネットジョイント」を選ぶときは、「ネオジウム磁石」を採用した商品がポイントかもしれません。

外れて海に落ちたりしたら、悲しいですからね。

マグネットジョイントは至ってシンプル。磁石でくっついたり離れたり。

大体この距離より近づくと、磁石同士がくっつきます。

私もそうですが「マグネットジョイント」に求める性能は、「安心」・「安全」でしょうから、評判のより製品を選ぶことが何よりも大事になるでしょう。

みなさんも、色々検討してみると面白いかもしれません。

コメント

今回ご紹介するのは、釣り場の雨でも濡れる心配がない完全防水の「Unigear(ユニジア)」から発売されている「ドライバッグ フリー防水ポーチ付 ドラム型 40L」のご紹介(レビュー)です。

この完全防水の「ドライバッグ」。Amazonで売っているですが、本当に「激安」。

通常、完全防水ドライバックだと安くても「5,000円」。高いものだと「20,000円」とかしちゃいます。

だけどこれは「40L」で「1,000円台」で売っているんですよ。激安。

ここで心配になるのが、「本当に完全防水で、耐久性はどうなの?」ってこと。

この「ドライバッグ 」を使い始めて2年ぐらい。「耐久テスト」も終了した感じなので、今回レビューとなりました。

ちなみに付属している「フリー防水ポーチ付」は、使っていないのでレビュー対象外とします。

完全防水 Unigear ドライバッグ ドラム型 40Lを購入したきっかけ

以前から、釣り場に背負っていく荷物がある場合、他社製の釣り専用ドラムバックを使っていました。(釣り具メーカーから発売されていたものです)

値段もそれなりにしたので防水性能等については、申し分なかったのですが「耐久性」について難があり、安くても「強い」物を探していたところ「Unigear ドライバッグ ドラム型」に出会いました。

安いのでダメ元で購入してみましたが、実際は「タフ」の一言に尽きると思います。

今回、写真については新品の時に撮影しているのできれいですが、2年間使い続けた感想を含めたレビューを行います。

Unigear ドライバッグ ドラム型 40Lの機能

この「Unigear ドライバッグ ドラム型 40L」を購入するにあたって、一点注意事項がございます。

この商品のラインナップが「5L 10L 20L 30L 40L」とあるんですが、背を得るタイプは「30L 40L」のみとなりその中でも、機能的に豊富なのが「40L」になります。

なので、今回ご紹介するのは「40L限定」の作りになります。

(同じような商品が多数ありますが、今回お勧めしているのは「Unigear ドライバッグ ドラム型 40L」になります。間違えないよう注意してください)

初めに「リュック紐」の部分からチェックしていきます。

リュック紐については、とてもシンプルな作りです。

クッションなどは全くついていません。ここのところは、値段なりですね。気になる人は何か対策をしてみてもいいかもしれません。

私の場合は、特に気にならなかったので何もせず使っています。とくに「肩が痛くなる」などの症状を感じたことはないですが、肩が弱い人は気を付けてみてください。

次に「持ち手」の部分。

ここの「持ち手」なんですが、「持ち手」が付いているドライバックって結構レアなんです。

この商品に行き着く前、いろいろ探したのですが「持ち手」が無い形が主流。

でも、「持ち手」がないと持ち上げる時など不便なので、この点は自分自身譲れない点でした。なので、持ち手にはこだわりがあります。

そのこだわり通り、あると大変便利だと思います。カラビナなどで「タモ」をひっかけることもできるので、釣りでは必ず必要な機能だと思ってます。

次に「補助バックル」の部分。

この「補助バックル」は、重い荷物を背負っているときにリュック紐がずれ落ちることを防いでくれるものです。

これも、ついていると大変便利です。重い荷物を安定して運ぶことができます。特に磯などで、フラフラ荷物が動かず移動しやすいのも助かります。

最後に「バックル部分」。

バックル部分は、他のドライバックと同じ感じです。バックルの耐久性がなくて、ここの部分が破損することがよくあるんですが、この商品については2年間問題なく使えました。今のところ、壊れそうな気配はないので耐久性については、大丈夫だと思います。

完全防水ドライバッグの総合評価

購入したときは、「消耗品レベル」のつもりで購入したが結果的にはハードな使い方に耐えてくれるレベルの完全防水ドライバッグだったので、その点についてはうれしい誤算でしたね。

もし、壊れたとしても気軽に買える値段なので、その点については安心して使えるでしょう。

簡易的な、魚のキープバックとしても使えるので、時々魚を運ぶ時にも利用していますよ。

そんな感じでお勧め度「120%」の完全防水ドライバッグです。

コメント

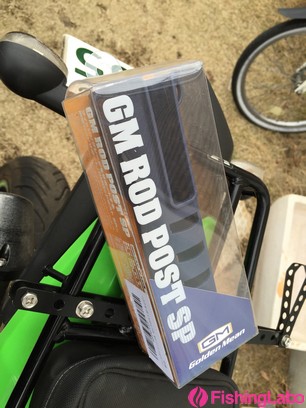

今回の釣り具は、バイク・自転車にロッドを積載する為の「ロッドスタンド」を自作したいと思います。

自作するといっても、特別に何か作るわけでもなく「市販のパーツを組み合わせて作ろう」という企画です。

私自身、昨年バイクを購入しまして「ロッドの収納」に悩んでました。100均のペットボトルケースを利用して止めたりと色々試してみましたが、「すぐにロッドを収納」出来るなどの利便性に欠けるものでした。

そこで、さらに使いやすい「ロッドスタンド」が欲しい!ということで自分で作ってみました。

事前に準備するもの

作成する為に購入したのは、下記の「3点」。

・MINOURA BH-100-S ボトルケージホルダ

・golden-mean GMロッドポスト SP

・ワッシャー2つ(推奨)

・工具(六角レンチ)

上の2つを組み合わせ、バイクのフレームに「ロッドフォルダを固定しよう!」という作戦です。

もちろん、「MINOURA BH-100-S ボトルケージホルダ」はもともと自転車ようなので、自転車のハンドル等にも取り付けることが可能です。取り外しも簡単に出来るので、色々なところで試していただけると思います。

ワッシャーについては、「GMロッドポスト」と「ボトルケージホルダ」をネジ留するときに私の場合は、確実に固定できるように入れましたが、なくてもある程度は大丈夫かもしれません。ですが、ワッシャーをかませ確実に固定することをこちらでは推奨します。

取付方法

取付については、六角レンチにてネジを締め付け固定していきます。

作業自体は、ものすごく簡単ですが「ボトルケージホルダ」の角度が自由に決められるので最初に取付位置に合わせ、角度を決めておいた方がいいと思います。あとで変えることもできますが六角レンチを入れる幅が狭いので、その辺は気を付けてください。

先ずは2つを仮合わせして、取付位置の角度を見ます。その後「ボトルケージホルダ」のセンターにあるネジを六角レンチで調整し角度を固定します。

調整が終わったら、「GMロッドポスト」と「ボトルケージホルダ」をネジ留します。私の場合、この時「GMロッドポスト」側にワッシャーを入れてネジのテンションとワッシャーのテンションを利用して固定しました。

確実に2つのネジで固定が完了しました。この時、確実に固定されていることを確認しますが、「締め付け過ぎ」には注意してください。締めすぎると「GMロッドポスト」が割れてしまいます。

これで完成。作成時間5分。

実際に取付

私の場合、バイクの「タンデムステップ」付近に固定してみました。

ここが一番邪魔にならないし、「タンデムステップ」を利用して補助的にさらに「ボトルケージホルダ」を固定することもできるからです。

最後に「GMロッドポスト」に付属している「落下防止カラビナ」を取り付けます。もしもの時にこれで、落下を防止できますがこれが活躍するときはロッドはダメになるときなので、基本的にはしっかりと固定することが大切です。

気を付けたいこと

このスタンドは非常に便利でお勧めですが、定期的に下記を確認してください。

・各ねじの緩み

・ボトルケージホルダの緩み

・GMロッドポストの割れ等がないか?

かれこれ8か月ぐらい使っていますが、大変便利で気に入っています。

しかし、私の場合バイクということで、ロッド自体の重みと振動や風の抵抗で「各ねじの緩み」が発生しました。

使用頻度にもよると思いますが、1ヶ月に10回程度釣行する頻度ですが1ヶ月に一度はネジの締め付けぐらいを確認しています。若干ではありますがどうしても、緩みは発生している状況です。今は、「ネジ止め剤」を使っていませんが今後ネジ止めで補助しようかと思っています。

この機会にバイク・自転車等で釣行している方は、この自作スタンドに挑戦してみてはいかがでしょうか?

最後になりますが、使い方によっては「脱落の危険性がある」と思いますので各自自己責任でご利用してください。ロッドの破損・紛失・事故等には十分に気を付け定期的な確認をお願いします。

コメント

今回の釣り具インプレッションは、「SEAL LINE(SealPak)」[シールライン:シールパック]です。

「SEAL LINE」というメーカーで発売している、ウォータースポーツ用の防水バックなのですが、以前から気になっていたアイテムなのですが、今回釣りで使いやすそうな、「SealPak」というタイプが発売されたので早速使ってみました。

皆さんも、経験があると思うのですが、釣り場での突然の雨。基本的に釣り場は、雨を逃げる場所がないのでどうしても濡れてしまいますよね。あと、貴重品を水に「ポチャリ」とかもあります。この悩みを解決してくれるのが、「SealPak」なのです。

「SealPak」は、防水機能はもちろんのこと、「水に落とした場合浮いて」くれます。水に浮いてくれるってところが凄いんです。他の防水バックは、防水でも水没はしてしまうんですよね。貴重品って、財布・デジカメ・携帯電話・車のカギなど重量がある物が多いから、フローティングじゃないと海底に沈んでしまうんです。「SealPak」すごい!

防水機能も強力で、短時間ですが水に浸かった状態でも水に耐えてくれます。「SealPak」は、「SEAL LINE」社の防水レベル1〜3のレベル2で、耐水レベルに相当し、シーカヤックや登山などのハードなフィールドでのノウハウを持っているので、釣りのフィールドでも難なく、釣り人の要求をこなしてくれるんです。

では、早速「SEAL LINE(SealPak)」をインプレッションしてみたいと思います。

「SealPak」は、全部で5色のラインナップがありますが、今回は「ライトブルー」を購入してみました。

開閉部は、袋状になっておりジッパーなどは、ついていません。説明が難しいのですが、バック自体は正方形のような形をしています。商品名からも「Pak」とついているので、パックのような形をしています。閉めるときは、3回ぐらい口を曲げることによって、袋の中に空気が入りフローティングのような状態になります。

バックの裏側には、取り外し可能なウェストベルトやショルダーストラップなどが付いているので、いろいろな装着アレンジが楽しめると思います。自分の場合には、ズボンのベルトループに着けたり、バックの外側につけることを考えています。

ここで、耐水性能とフローティング性能を実験してみたいと思います。

バックの中に、ポケットティッシュを入れて、その「ティッシュが濡れないか?」を実験してみます。ティッシュは、非常に水に弱いので材料としました。

バケツに水を入れてその中に、「SealPak」を入れてみます。そうすると、バックは水の上に浮かびました!フローティング性能に偽りは無いようです。思ったより大きな浮力で浮いています。

今度は、水道の蛇口から直接水を「SealPak」にかけます。全然問題なく水をはじきます。耐水性能もバッチリですね。

*各実験は、性能を保証するものではありません。貴重品などは、各自で耐水管理をお願いします。

いかがでしたでしょうか?「SealPak」は、釣り人には大変便利なバックです。サイズも手ごろなのでフィールドでも邪魔になりませんし、ひとつ持っていると重宝します。

「SEAL LINE」は、他にもバックの種類があるので、自分に合ったバックを探してみるのもいいと思います。ちょっと値段は高めかもしれませんが、耐水性能を考えると妥当な値段だと思います。あと、釣り以外でも、外で仕事をされている方や、キャンプなどでも活躍すると思いますよ。機会があったらぜひ使ってみてください。

コメント

今回ご紹介するのは、「メイホウ(MEIHO)VS−5010」です。

今月の釣り大会の賞品でもありますが、自分でも使っていて便利なのでインプレッションしたいと思います。

「メイホウ(MEIHO)VS−5010」とは、ウエストタイプのタックルボックスです。ウエストタイプのタックルボックスといえば、布製の物が多いですが、「VS−5010」はハード素材のタックルボックスです。

ハード素材の利点は、バックと違ってそのままルアーなどを収納できる点です。釣り場では、ルアーの取り出しを繰り返すので、出し入れが単純化するだけで手返しが増え、好釣果を見込めます。もちろん、釣りのストレス低減にもつながりますね。

早速、インプレッションしてみたいと思います。

コメント

今回ご紹介するのは、100円ショップで売ってるタックルボックスです。

タックルボックスとは言っても、単なる小物入れなんですがこれが非常に使い勝手が良い商品なのです。さっそくご紹介しましょう!

今回、写真でご紹介しているのは、クリアタイプのものですが他にも3種類の色があり、クリアタイプでない物もあります。

これが実際のタックルボックスなのですが、汎用的な小物入れになっています。下の写真で開いた状態にしてみます。

コメント

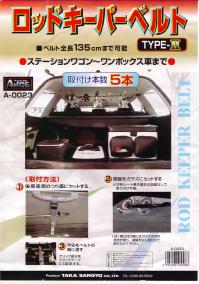

今回の釣具インプレッションは、「タカ産業 ロッドキーパーベルト TYPE−II」になります。

みなさん、車にロッドを積む時どうしているでしょうか?セカンドシートを倒して積んでいる人・2ピースのロッドの場合は外して積んでいるでしょうか?そんな方にはお勧めのアイテムをご紹介したいと思います。

(続きを読む…)

コメント

今回の釣具インプレッションは、「Motion(モーション)3ウェイシステムトート」です。

最近設立されたばかりのニューブランド「Motion(モーション)」から発売された釣り用のフィールドバックです。

いくつかのアイテムが発売されたのですが、その中でも「3ウェイシステムトート」を今回購入し、チェックしてみました。

筆者も、アウトドアバックを釣り用として使っていたので機能性に興味心身です。

(続きを読む…)

コメント

今回のインプレッションアイテムは、ラパラ 壁掛け式ロッドラック(6本用)です。

ロッドフォルダーには色々なものがありましたが、今回ご紹介するのは壁掛け式という珍しい商品になります。

自宅でのロッドの収納方法には、自分も困っていましたがこの商品なら使い勝手もよさそうなので購入してみました。

お店のディスプレイのように綺麗に収納が出来そうな感じですね。

早速パッケージを開封してみました。

パッケージの中には、ネジ・ロッドストッパー2個入っています。

(続きを読む…)

コメント

大分県大分市(マゴチ - 61cm)

大分県大分市(マゴチ - 61cm)

千葉県興津(ヒラメ - 45cm)

千葉県興津(ヒラメ - 45cm)

高知県幡多郡大月町(ハマチ - 55cm)

高知県幡多郡大月町(ハマチ - 55cm)

千葉県外房(ウルメイワシ - 20cm)

千葉県外房(ウルメイワシ - 20cm)