今回は、シーバスルアーフィッシングにおけるメインラインがPEの時のおすすめショックリーダーをご紹介します。

PEを使った釣りなら、だれでものショックリーダーの性能などが気になると思います。

今回お勧めするのは、シーバス以外でも使えると思いますが、基本シーバスを狙ったルアーフィッシングを想定してのショックリーダーのおすすめです。

読んでもらえれば分かりますが、他の記事ではないオリジナルのショックリーダー選出です。

最初にショックリーダーを付ける役割については、多くの方がご存知だと思いますがおさらいの意味も込めて上げてみましょう。

ショックリーダーの役割

ショックリーダーの役割としては、下記が代表的なポイントだと思います。

- 代表的な役割の3ポイント

- ショック(衝撃)を吸収するため

- 根ズレ対策(岩や植物の根でラインが傷つくこと)

- 歯ズレ(魚の歯で傷つこと)によってラインが切れるのを防ぐ

これは、メインラインがPEライン時の特徴、「ひっぱり強度に強く」・「スレや熱にとても弱い」という部分を補うという意味合いが強いです。実際シーバス釣りの場合、PEの「0.6号」や「0.8号」の釣りが成立する理由としては、このショックリーダーの役割があるため、極細のメインラインでもランカーサイズを釣ることができます。

ショックリーダーの基本的な選び方

ショックリーダーを選ぶときに、基本的には下記2点について考慮しながら選べばそれぞれの釣りに合った、ショックリーダーを選べます。

- ショックリーダーの基本的な選び方

- 素材を選ぶ

- 強度(太さ)を選ぶ

上記2点の「素材」・「太さ」がショックリーダーの性質を決める要素になります。

代表的な「素材」としては、「ナイロン」・「フロロカーボン」などがあり、一般的な認識としてはショックリーダーには「フロロカーボン」が適しているとされています。

「太さ」についてですが、これは「魚の大きさ」や「釣り場の障害物の多さ」など対象魚だけではなく、その時のシュチュレーションによって変化するので、太さは色々試すしかありません。私の場合は、太さを選ぶとき第一基準としては「メインラインと同等の強度」をベースとして考えます。

私のおすすめするショックリーダーの基本的な選び方

色々なリーダーを試していますが、今のところ最強というかこれを使っていれば他の人と差を付けられるという選び方をご紹介します。

- おすすめするショックリーダーの選び方

- 素材は「ナイロン」

- 強度(太さ)は、いろいろ試しつつ限界まで細く

- ラインの色(カラー)にも、気を付ける

まずは、素材についてですが素材は「ナイロン」一択だと思っています。

巷では、「フロロカーボン」でしょ。と言われそうですが、シーバス釣りではフロロカーボンはあまり向いていないと思われます。

色々理由はありますが、ショックの吸収や耐久性などすべてにおいて、ナイロンの方が性能が高いです。

実際のこちらのYouTubeの映像なども見てもらえれば分かりますが、昔から私の場合ナイロンを基準としています。

次は、太さ。ショックリーダーが太ければもちろん強くなります。強くなると強度や根ズレに対して、有効な効果を発揮しますが、魚のバイト数が減ります。

これは、ルアーに一番近いラインが太くなることにより、魚へ与える違和感が増大します。これにより、魚が釣れた後に有利な対策の「強度」を上げたことによって、結果的に魚が釣れないという悪循環に陥ります。

これを防ぐためにも、無駄な強度を確保することはやめましょう。

最後に「ラインカラー」。ここを見た人は、「ショックリーダー」って「クリア」だけじゃない?って思った方も多いと思います。

そうなんです。「95%以上」かそれ以上の製品が「ショックリーダー」として売られている製品は、「クリア」です。

でも、「ラインカラー」に気を付けろと言われても「無理じゃない?」と思うでしょう。

答えは、「大丈夫です」。ショックリーダーとして使えるのは、別に「ショックリーダー」という名目で売られていなくても、ぜんぜん使えます。要は「メインライン」として売られているラインでも、問題ないです。

実際、ここについては私の場合区分けしていません。メインラインの売り場に行けば、「イエロー」・「グリーン」・「ブルー」など、多彩な「ラインカラー」が用意されています。そこから、自分のフィールドの「ゴーストカラー」を選びましょう。クリアが一番の「ゴーストカラー」ではありません。「水の濁り」や「日光の強さ」などにより、ゴーストカラーは変化します。その点を注意して選んでみましょう。

素材・カラーなど考慮しておすすめするショックリーダー2選

フィールドでの釣果や、魚に対する反応。あとは、スレに対する強度などを含めおすすめするショックリーダーは、下記の2つ。

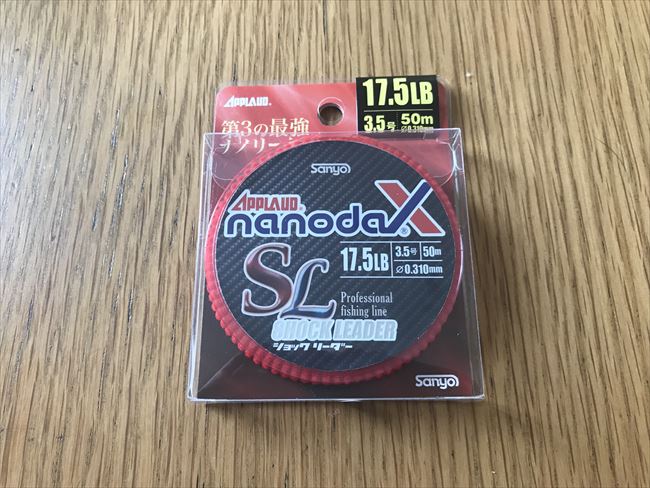

サンヨーナイロン社 APPLOUD ナノダックスリーダー50m

この「サンヨーナイロン社 APPLOUD ナノダックスリーダー」の最大の特徴は、「フロロ、ナイロンも勝る絶対強度。最大40%の結節強度のUP」というところ。

「ナノダックス」という第3の素材との利用しているとありますが、これは「ナイロン」の進化版。素材自体は、「ナイロン」です。基本的には、「密度の高い」ナイロンと思ってください。

参考までに、Youtubeの動画も付けます。とにかく、「細くて強い」それがこのリーダーの特徴です。

今までリーズナブルなショックリーダーを選んでいた人にとっては高いと感じるかもしれませんが、強度から考えると非常にリーズナブルです。

このリーダーの太さをいくつか用意していれば、ほとんどのシーバス釣りで通用するでしょう。

ヨマトヨテグス社 ラインファイター レッドファイター50m

これを見た方は、「なんじゃこりゃ!?」と思った方も多いはず。

シーバスでこのショックリーダーを選んでいる方は、まずいないでしょう。

この「ヨマトヨテグス社 ラインファイター レッドファイター」最大の特徴は、「ラインカラー」が「赤(レッド)」なんです。それと、素材は「ナイロン」になります。

なんで、このラインをお勧めするかというと「ステルス性能」。

実は「赤」というカラーは、水の中では見えなくなるという性質があります。海が「青い」理由は、「赤」が吸収され「青」に近い色が残るため「青色」に見えます。つまり、「赤」は「ステルス性能」が高いということ。

でも、「赤い」ラインなどはメーカーにより謳い文句が違っているんですね。このラインの場合は、「集魚力がある」との謳い文句。他社を見ると「ステルスライン」などなど。基本的には、ロックフィッシュや根魚で「赤」が強いとされているケースが多いと思います。

とにかく、「赤」は「ステルス性能」を狙ったチョイスになります。

私のおすすめラインとしては、上記の2つになります。

べつのこのショックリーダーに拘らなくても、全然釣りますし問題ないです。

ですが、他の人と差を付けたいと思ったら、同じことをしていても面白くないです。

釣りは、魚からの反応があって完結するもの。

反応をとらえて、キャッチするために一工夫することがとても大事になると思います。

いままで、ショックリーダーについてあまり考慮してこなかった方は、これを機会に色々試してみると面白いかもしれないです。

ぜひ、参考にしてみてください。

コメント

今回の釣りコラムは、自分でタックルボックスを作る方法をご紹介します。

自分で作るより、買ったほうが早いって言わずに一度作ってみるのも面白いですよ。

今回作った完成写真です。ルアー一つ一つを収納するクリア(透明)な筒を作り、ポーチなどに収納するボックスです。

ハードケースとは違いルアー同士でぶつかり合わないので、保護性にも優れています。あと、縦に収納するので小スペースで沢山のルアーを収納することもできますよ。水滴も自然に下に落ちるので、錆を防ぐ効果も期待できます。

今回の作製費は、何と200円。ポーチなどは適当なものを用意したのでこんなに安くなりました。早速、作成方法をご紹介しましょう。

*フックの取扱には十分に気を付けてください。完成したケースの安全性を確かめてからご使用してください。

1.100円ショップなどで「クリアカードケース」と「両面テープ」を購入します。「クリアカードケース」とは、コピー用紙などを、やわらかいビニールに挟むケースです。よく食堂のメニューなどを挟んでいますが、それよりも柔らかいケースです。

2.「クリアカードケース」にルアーをあて、ルアーを包めるぐらいの大きさにカットします。

3.カットしたら、再度ルアーをあて大きさを調整します。

4.上下どちらでもいいので、小さい穴をカットします。後でここにテールフックをひっかけます。

5.カットした「クリアカードケース」の端に、両面テープをつけ「クリアカードケース」を筒状に固定します。

6.筒状にした「クリアカードケース」にルアーを収納します。このときテールフックを4番で開けた穴にひっかけます。

7.筒を作る作業を繰り返し、何個か作成します。この時、同じ太さのサイズを作らず少し大きめ(1ミリぐらい)に作っていきます。

8.最後にポーチなどに収納します。別に収納する物は選びませんので、好きな物に収納してください。

これで完成です。簡単でしょ。あと、サイズを変えて作っておくと、収納時に筒を重ねられるで便利です。あとジグなどの重いルアーのときは、重ねて使用すると重さに耐えるケースを作ることができます。

どうですか?簡単なので機会があったら作ってみてください。

コメント

今回の初心者から読む釣りコラムは、「シンカーからラインを守る」です。

ロックフィッシュやバスフィッシングでは、テキサスリグを使用することが皆さんもあると思います。

テキサスリグのシンカー(オモリ)は、ラインをシンカーの中心を通すタイプになっていることを皆さんもご存知だと思います。

ここで問題になってくるのが、シンカーの先ラインが常に擦れ合っている為、ラインに無駄な抵抗がかかりラインを傷める原因にもなっていることです。ラインチェックを怠ると「突然ラインブレイク」ってことも皆さん一度は経験したことは無いでしょうか?

今回は、この問題を解決しつつ、さらに釣果も増やす方法をご紹介したいと思います。

- 作業に必要な釣具を準備しましょう!

作業に必要な釣具は、「シンカー」(今回は、ナツメオモリ4号)と「集魚パイプ」(カレイ・ハゼ用などのもの)です。

「ナツメオモリ」は価格も安く、加工がしやすいオモリですので今回は使用しました。「集魚パイプ」は、お店に行くと色々なタイプが販売されていますが、今回は夜光タイプのものを利用します。購入する際は、シンカーの穴の大きさとパイプの太さ・穴の大きさを必ず確認してください。パイプの穴の大きさは、ラインの太さに合わせてくださいね。

ここから作業に移ります。

- シンカーの穴にパイプを通す

次に適当に切った「集魚パイプ」をシンカーの穴に通していきます。シンカーの穴に鉛のささくれなどがある場合は、ペンチなどで、ささくれを取ってください。鉛なので簡単に除去できると思います。

- 先端を3mm程度残す

シンカーの先から出てきたパイプを3mm程度はみ出した状態にします。

- はみ出したパイプをライターであぶります

はみ出したパイプをライターであぶり、シンカーの穴よりパイプを太くさせ固定させます。うまく太くならない場合は、あぶった直後に、何かを押し当てて強制的に広げてください。

パイプは、燃えやすいので、やけどなどの怪我には十分気をつけてください。

- 逆側もライターであぶって、完成

逆側もライターであぶれば、完成になります。はみ出した部分が、夜光になっているので暗いところでは集魚効果を発揮します。シンカーとラインもパイプで保護されているので、無駄な摩擦などは起こらなくなります。

いかがでしたか?簡単に作れるので皆さんもチャレンジしてみたらいかがでしょうか?

今回は、さらに簡単な方法で守れる方法もご紹介します。

- 作業に必要な釣具を準備しましょう!

作業に必要な釣具は、「シンカー」(今回は、ナツメオモリ4号)と「カラーウキゴム」です。

「カラーウキゴム」は、本来はラインにウキを固定する釣具になりますが、これでシンカーの穴とラインを保護します。

- シンカーの穴にウキゴムをつけます

シンカーの穴にウキゴムを差し込みます。作業はこれだけになります。超簡単です。

「カラーウキゴム」は、1パックのなかに数種類の色が入っているので、シンカーの重さで色分けをしておくと、使うときに重さがすぐにわかって便利です。これも便利な技の一つ!

今回は二つの方法をご紹介しました。自分にあった方法で、試して見てください。

コメント

今回の「初心者から読む釣りコラム」は、ラインの違いを知ってみよう!です。

釣り糸(ライン)と一言で言っても、各メーカーから色々な種類が発売されています。

店頭では、色々なラインが並んでいて「どれがいいのかな?」と結構悩んだりしますよね。

コメント

今回の釣りコラムは、ジグヘッドやシンカー・フックなどをお好みの色にペイントして見ましょう!

狙うターゲットや状況により、色などがシビアに関係する場面が多々あります。そんな時、色を変えたいと思ったことってないでしょうか?

ルアーの色を変えるような感覚で、ジグヘッドやシンカー・フックの色を変えるのもありですよね。

色を塗る商品は、いくつか存在しますが今回は一番面白そうな商品でペイントしてみました。

コメント

前回の続きで、今回はリグを作成したいと思います。下記の図が完成イメージになります。

(続きを読む…)

コメント

今回は、ロックフィッシュ対策の一環としてロックフィッシュ用のリグを考えてみました。大型のロックフィッシュ(アイナメ・ソイ)などを狙うときは、一般的にテキサスリグを多用すると思います。

浅場などでは、ジグヘッドリグでも十分に対応できると思いますが、あまりウェイトを重く出来ない・大きいルアーが付けられないなどの短所が出てきてしまいます。

そこでもっと扱いやすいリグを考えてみたいと思います。

コメント

宮城県サーフ(シーバス - 43cm)

宮城県サーフ(シーバス - 43cm)

高知県幡多郡大月町(ブリ - 82cm)

高知県幡多郡大月町(ブリ - 82cm)

高知県幡多郡大月町(ブリ - 82cm)

高知県幡多郡大月町(ブリ - 82cm)

高知県幡多郡大月町(ブリ - 82cm)

高知県幡多郡大月町(ブリ - 82cm)