今回は、シーバスルアーフィッシングにおけるメインラインがPEの時のおすすめショックリーダーをご紹介します。

PEを使った釣りなら、だれでものショックリーダーの性能などが気になると思います。

今回お勧めするのは、シーバス以外でも使えると思いますが、基本シーバスを狙ったルアーフィッシングを想定してのショックリーダーのおすすめです。

読んでもらえれば分かりますが、他の記事ではないオリジナルのショックリーダー選出です。

最初にショックリーダーを付ける役割については、多くの方がご存知だと思いますがおさらいの意味も込めて上げてみましょう。

ショックリーダーの役割

ショックリーダーの役割としては、下記が代表的なポイントだと思います。

- 代表的な役割の3ポイント

- ショック(衝撃)を吸収するため

- 根ズレ対策(岩や植物の根でラインが傷つくこと)

- 歯ズレ(魚の歯で傷つこと)によってラインが切れるのを防ぐ

これは、メインラインがPEライン時の特徴、「ひっぱり強度に強く」・「スレや熱にとても弱い」という部分を補うという意味合いが強いです。実際シーバス釣りの場合、PEの「0.6号」や「0.8号」の釣りが成立する理由としては、このショックリーダーの役割があるため、極細のメインラインでもランカーサイズを釣ることができます。

ショックリーダーの基本的な選び方

ショックリーダーを選ぶときに、基本的には下記2点について考慮しながら選べばそれぞれの釣りに合った、ショックリーダーを選べます。

- ショックリーダーの基本的な選び方

- 素材を選ぶ

- 強度(太さ)を選ぶ

上記2点の「素材」・「太さ」がショックリーダーの性質を決める要素になります。

代表的な「素材」としては、「ナイロン」・「フロロカーボン」などがあり、一般的な認識としてはショックリーダーには「フロロカーボン」が適しているとされています。

「太さ」についてですが、これは「魚の大きさ」や「釣り場の障害物の多さ」など対象魚だけではなく、その時のシュチュレーションによって変化するので、太さは色々試すしかありません。私の場合は、太さを選ぶとき第一基準としては「メインラインと同等の強度」をベースとして考えます。

私のおすすめするショックリーダーの基本的な選び方

色々なリーダーを試していますが、今のところ最強というかこれを使っていれば他の人と差を付けられるという選び方をご紹介します。

- おすすめするショックリーダーの選び方

- 素材は「ナイロン」

- 強度(太さ)は、いろいろ試しつつ限界まで細く

- ラインの色(カラー)にも、気を付ける

まずは、素材についてですが素材は「ナイロン」一択だと思っています。

巷では、「フロロカーボン」でしょ。と言われそうですが、シーバス釣りではフロロカーボンはあまり向いていないと思われます。

色々理由はありますが、ショックの吸収や耐久性などすべてにおいて、ナイロンの方が性能が高いです。

実際のこちらのYouTubeの映像なども見てもらえれば分かりますが、昔から私の場合ナイロンを基準としています。

次は、太さ。ショックリーダーが太ければもちろん強くなります。強くなると強度や根ズレに対して、有効な効果を発揮しますが、魚のバイト数が減ります。

これは、ルアーに一番近いラインが太くなることにより、魚へ与える違和感が増大します。これにより、魚が釣れた後に有利な対策の「強度」を上げたことによって、結果的に魚が釣れないという悪循環に陥ります。

これを防ぐためにも、無駄な強度を確保することはやめましょう。

最後に「ラインカラー」。ここを見た人は、「ショックリーダー」って「クリア」だけじゃない?って思った方も多いと思います。

そうなんです。「95%以上」かそれ以上の製品が「ショックリーダー」として売られている製品は、「クリア」です。

でも、「ラインカラー」に気を付けろと言われても「無理じゃない?」と思うでしょう。

答えは、「大丈夫です」。ショックリーダーとして使えるのは、別に「ショックリーダー」という名目で売られていなくても、ぜんぜん使えます。要は「メインライン」として売られているラインでも、問題ないです。

実際、ここについては私の場合区分けしていません。メインラインの売り場に行けば、「イエロー」・「グリーン」・「ブルー」など、多彩な「ラインカラー」が用意されています。そこから、自分のフィールドの「ゴーストカラー」を選びましょう。クリアが一番の「ゴーストカラー」ではありません。「水の濁り」や「日光の強さ」などにより、ゴーストカラーは変化します。その点を注意して選んでみましょう。

素材・カラーなど考慮しておすすめするショックリーダー2選

フィールドでの釣果や、魚に対する反応。あとは、スレに対する強度などを含めおすすめするショックリーダーは、下記の2つ。

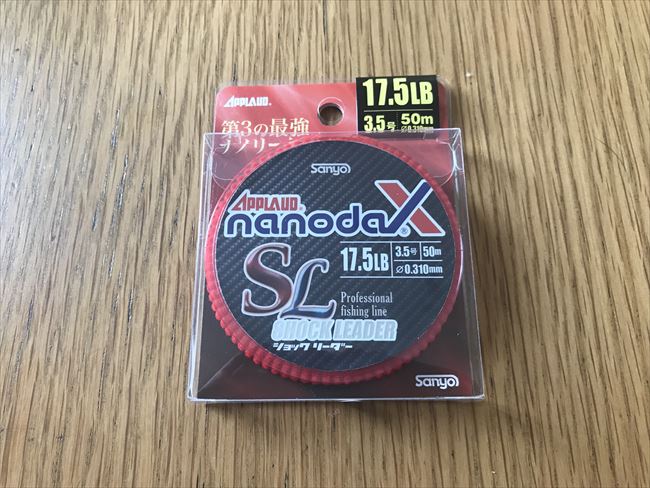

サンヨーナイロン社 APPLOUD ナノダックスリーダー50m

この「サンヨーナイロン社 APPLOUD ナノダックスリーダー」の最大の特徴は、「フロロ、ナイロンも勝る絶対強度。最大40%の結節強度のUP」というところ。

「ナノダックス」という第3の素材との利用しているとありますが、これは「ナイロン」の進化版。素材自体は、「ナイロン」です。基本的には、「密度の高い」ナイロンと思ってください。

参考までに、Youtubeの動画も付けます。とにかく、「細くて強い」それがこのリーダーの特徴です。

今までリーズナブルなショックリーダーを選んでいた人にとっては高いと感じるかもしれませんが、強度から考えると非常にリーズナブルです。

このリーダーの太さをいくつか用意していれば、ほとんどのシーバス釣りで通用するでしょう。

ヨマトヨテグス社 ラインファイター レッドファイター50m

これを見た方は、「なんじゃこりゃ!?」と思った方も多いはず。

シーバスでこのショックリーダーを選んでいる方は、まずいないでしょう。

この「ヨマトヨテグス社 ラインファイター レッドファイター」最大の特徴は、「ラインカラー」が「赤(レッド)」なんです。それと、素材は「ナイロン」になります。

なんで、このラインをお勧めするかというと「ステルス性能」。

実は「赤」というカラーは、水の中では見えなくなるという性質があります。海が「青い」理由は、「赤」が吸収され「青」に近い色が残るため「青色」に見えます。つまり、「赤」は「ステルス性能」が高いということ。

でも、「赤い」ラインなどはメーカーにより謳い文句が違っているんですね。このラインの場合は、「集魚力がある」との謳い文句。他社を見ると「ステルスライン」などなど。基本的には、ロックフィッシュや根魚で「赤」が強いとされているケースが多いと思います。

とにかく、「赤」は「ステルス性能」を狙ったチョイスになります。

私のおすすめラインとしては、上記の2つになります。

べつのこのショックリーダーに拘らなくても、全然釣りますし問題ないです。

ですが、他の人と差を付けたいと思ったら、同じことをしていても面白くないです。

釣りは、魚からの反応があって完結するもの。

反応をとらえて、キャッチするために一工夫することがとても大事になると思います。

いままで、ショックリーダーについてあまり考慮してこなかった方は、これを機会に色々試してみると面白いかもしれないです。

ぜひ、参考にしてみてください。

コメント

前回は、極秘の河川でのシーバス攻略法をご紹介したいと思います。

ご紹介した方法で、いつもシーバスを狙っている河川の流れについては、把握できたのではないのでしょうか?

もうすでに、この攻略法を公開してから「ランカーシーバス」を上げたとの報告をいくつか貰っています。初ランカーなど、20件ぐらいはメールが来ました。

皆さんがランカーを釣れるようになったようで、公開した甲斐がありました。良かった。

今回は、皆さんが河川の流れについて分かるようになったので、その中でも釣れるタイミングとレンジについてご紹介したいと思います。

極秘の攻略法公開!日本全国河川で通用する大型シーバスを狙う方法 | 初心者から読む釣りコラム

極秘の攻略法公開!日本全国河川で通用する大型シーバスを狙う方法の釣りのテクニックから、仕掛け・ポイント選びなど幅広いネタを掲載しています。

一番流れの基礎になる河川の「上げ下げ」原理

多くの方は、「河川の上げ下げ原理」をご存知だと思いますが「重要」なことなので、ここで解説したいと思います。

世界中どこでも、海には海面が上下動する「潮汐」が存在します。

その「潮汐」により海面が上昇した場合、海ではない河川も海面上昇の影響により、河川へ海水が入り込み流れが変わります。

(*図は、海面の上昇により河川へ海水が入り込むイメージです。)

ここまでは、前回と同じようなお話ですね。

ここからが重要です。

潮汐の影響を受ける感潮河川(タイダルリバー)の水位が上がる原理をよく理解するのが、ランカーシーバスに出会う最短の方法になります。

キーワードとしては、「海面上昇」。

つまり、河川の水位の上昇は「海面上昇」によって、起こっています。

河川を見ていると、「上げ」の時は流れが逆流しているので「海面上昇」のように感じにくいですが、原理としては「海面上昇」になります。

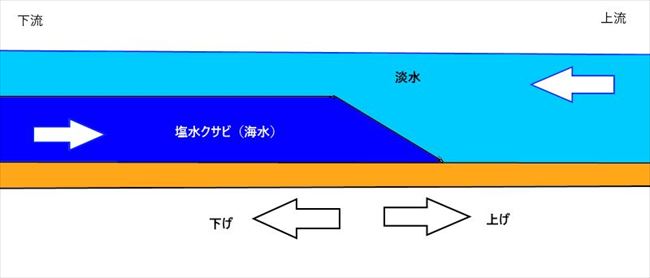

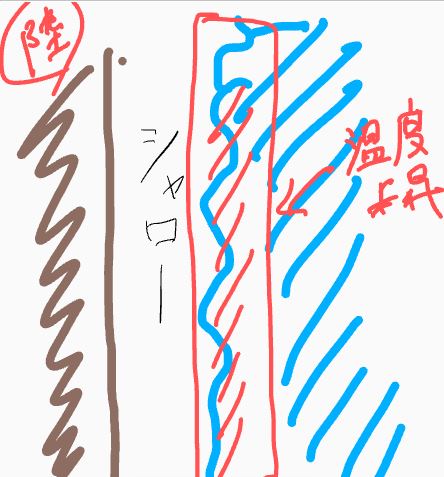

「塩水くさびの層」をイメージするのが大事

「海面上昇や下降」で流れができることは、分かったかと思います。

さらに重要になってくるのが、「海面上昇や下降」で河川に入ってきた海水は、「どこに存在するのか?」という点です。

淡水よりも海水は、塩が混ざっている分だけ比重が重いです。なのでボトム付近を海水は移動しています。

この海水のことを「塩水くさび」と呼びます。

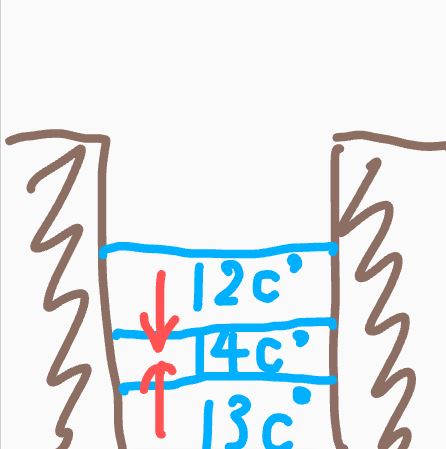

重要なことなので、図で説明すると河川の淡水の下に「塩水くさび」と呼ばれる層ができます。この層が「海面上昇や下降」によって河川の水位を変化させます。

この「塩水くさび」の層は、淡水と海水濃度が大きく違うため、混ざり合わずにきれいな層が出来上がります。

塩水くさびの上の部分は、河川の流れによりボトム付近より下流になり、河川特有の水位変化が形成されます。

これで塩水くさびのイメージは、なんとなくできたのではないのでしょうか?

シーバスをどのように狙えばいいのか?ルアーのポジションは?

鋭い人は、もうわかった人もいると思います。

そうなんです。「塩水くさびの層」と「淡水の層」の境目に、多くのシーバスが着いて居るんです。

ということは、攻略イメージとしては「塩水くさびの層」をまずは狙うことです。そう、ボトム攻略です。

上げや下げで、「塩水くさびの層」がどのような比率になっているか?をイメージするだけでも、釣果が大きく変わってきます。

この時、「塩水くさびの層=比重が重い」と「塩水くさびの層=淡水と接している面は、斜めに断面がある」のイメージを大切にしてください。

ほら、ホームの河川が違って見えてきたんじゃ?ないでしょうか?

私が一番河川でのオススメ「干潮からの上げ」

河川のセオリーとしては、「満潮からの下げ」。昔から、これは定番として言われている。

けど、ランカーシーバスを狙うなら、「干潮からの上げ」をオススメする。

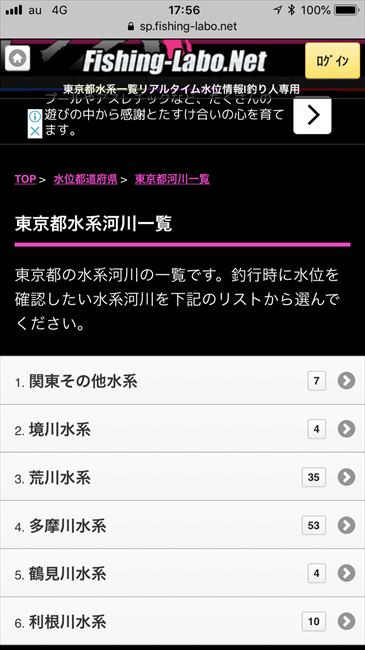

みなさん狙っているポイントに違いはあれど、当サイトの「水位情報」を見ればそのポイントの干潮が分かると思う。

そのから、「上げ」初めにボトム付近を狙ってみると面白い。

「塩水くさびの層」の先端にランカーシーバスが居る可能性が高いからだ。

決して、中途半端な時間はお勧めしない。

第2候補としては、「満潮からの下げ5分付近」。塩水くさびが下流へ通り過ぎる時間帯だ。この時間帯もランカーシーバスを狙いやすい。

注意点としては、どちらも「ランカーの時合いが短い」。

なので、よく水面を観察してほしい。「塩水くさびの層」が集中するときは、「潮目」・「淡水魚」・「ベイト」の動きが慌ただしくなる。

あとは、「水色」の変化。濁りやゴミが浮き上がるときが、「塩水くさびの層」に変化が出た時なのだ。

あとこの塩水くさびは、「小潮など」の時の方が上流まで影響する。上流になるにつれて、一旦イメージを切り替えないと無駄な潮周りで釣りをしている可能性が高くなるので、気を付けたほうが良い。また、台風などにより河川へ流入する水が増えると塩水くさびの層と混ざり合ったりもする。

この一瞬を逃さず、キャストできれば完璧。

河川攻略についての総括

今回は2回にわたって、ランカーシーバスの河川攻略について解説しました。

他のファクターは、ベイトによるパターンなどがありますが、魚のいるタイミングについては2回解説を読んでもらえれば十分かと思います。

この知識を基礎に河川を攻略してみると、今までよりも「かなり釣れる」と思います。

逆にこの状況に合わないポイントは、見切ったほうがいいかもしれません。

これからも、皆さんの参考になる情報をお送りしていきたいと思いますので、一度実践してみることをお勧めしたいと思います。

コメント

今回は、極秘の河川でのシーバス攻略法をご紹介したいと思います。

なぜ?河川の攻略法大事かと言えば、それは「ランカーシーバス」が狙えるからです。

大型シーバスが河川に遡上する理由などは、今回は割愛しますがランカーシーバスに出会いたいのであれば、とにかく河川攻略がキモです。

しかし、河川の攻略と言えば「ポイント」や「ルアー」や「ロッド」を中心に解説している情報は、たくさんありますがどれもピンと来ないかもしれません。

「ピン」と来ない理由は、その通り釣行しても結果がついてこないからではないでしょうか?

もちろん、「ポイント」や「ルアー」や「ロッド」も非常に大切なのは変わらないのですが、「シーバスがいるタイミングが分かっている」のが前提なんです。

多くの人は、「魚が居るタイミングを知りたい」と思っているのが実際のところだと思います。

今回は、この本当にカギになる「シーバスが居るタイミングを知る方法」の解説になります。

巷によくある河川シーバス攻略。「ポイント」と「ルアー」

よく、河川シーバスの攻略は「ポイント」と「ルアー」などと書かれていと思います。

確かに、間違いではないです。正確に言うと、シーバスの捕食活動の攻略というべきでは?

代表的なポイントとして、「堰」・「橋脚」・「水門」・「明暗」・「テトラ」などなど。

俗にいうと「捕食活動が良く行われる場所」という意味合いに近いです。

つまり、シーバスが釣れるタイミングを説明しているわけではないのが注意点。

ルアーも同様。捕食活動を行っているベイトに合わせることを説明しているのがほぼ「100%」。

よくある「マッチザベイト」。

これも、河川での釣れるタイミングを説明した内容を私は見たことがないですね。河川で捕食しているエサを解説したものだったりします。

私が、一番重視としているのは「ポイント」でも「ルアー」でもないです。

河川でのシーバス攻略に最重要なのが「魚が居るタイミングにそのポイントに居る」ことだと、常に思っています。

タイミングを知る方法の基礎知識

それでは、タイミングを調べる方法をご紹介する前にまずは、基礎知識。

多くの河川は、海の満ち引きに影響(潮汐)を受けて流れが発生しています。

海の満ち引きに影響を受けて居る河川のことを、「タイダルリバー」などと読んだりします。

この「タイダルリバー」と呼ばれるエリアは、魚の行動と海の満ち引きに密接な関係があります。

ここまでは、シーバスを狙っている方であれば多くの釣り人が知っている内容だと思います。

「なーんだ」と思った人も多いかと思いますが、そうなんです。

「シーバスが居るタイミングを知る方法」それは、流れを知ることなんです。

「そんなの分かっているよ!」って思っている人は、ここから先も必見です。

じゃ潮汐とか見れば、シーバスがゲットできる?

多くのアングラーは、タイダルリバーの流れを知ろうとするときに「潮汐アプリ」などを使っているのを目にします。

海の満ち引きの影響を考えるときに、海の「タイドグラフ(潮汐)」を使ってイメージしていないでしょうか?

はっきり言います。これは、「間違い」です。

実際にフィールドで、タイドグラフイメージで河川のシーバスを狙おうとすると、流れのピークが違うと感じないでしょうか?

そうなんです。潮の満ち引きより、毎日の変化が激しいのが「河川」なんです。

河川のシーバスを攻略する上で、「タイドグラフ(潮汐)」を選択することは、あまり良いとは言えません。

タイドグラフでは、「シーバスが居るタイミング」にそのポイントに居ることが出来ないんです。

シーバスが居るタイミングを知る方法は、これだ!

河川流れを知るには、ただ一つ。タイドグラフなどの予測系ではなく、実際の流れを知ること。

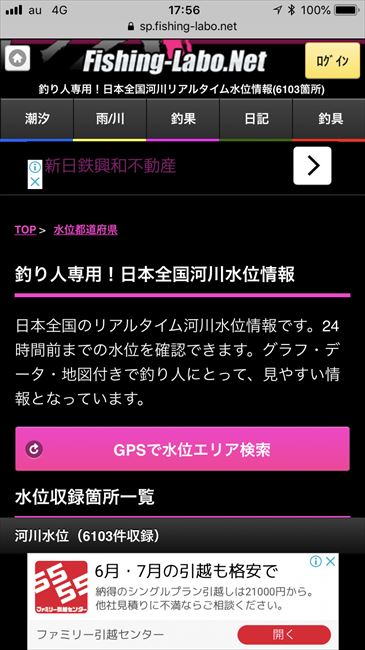

実際の流れを知る方法、それは当サイトが提供している「水位情報」なのだ。

下記がサービスのリンク。

釣り人専用!日本全国河川リアルタイム水位情報(6103箇所)

釣り人専用!日本全国6103箇所の河川リアルタイム水位情報を配信中。グラフと地図で確認できるので一目でわかる情報です。

この水位情報、日本全国河川のリアルタイム水位情報(6103箇所)を網羅してます。

この情報を見ることで、実際の河川の流れを把握することができます。

これで、今までの「予測」での釣りから「実測」での釣りになり、何もわからず釣っている人と差を付けられる。

流れが出るタイミングも毎日違う。そのタイミングが分かっているからこそ、釣行のタイミングすなわちシーバスが居るタイミングが分かるんです。

今回は、シーバスでの話だが川を遡上する魚「サクラマス」などでも、もちろん通用しますよ。とにかく、遡上は時間帯と流れが大きく左右します。

表層の見た目ではわからない、流れをしっかり把握できるのが最大の強み。

これで、「魚が居るタイミング」にそのポイントに居ることができるように!

実際の使い方

水位情報としては、いろいろ見方はあるが今回は「フィールドでの使い方」。

使い方は、簡単。「GPSで水位エリアを検索」ボタンをタップするだけ。

そうれだけで、一番近い水位観測値を自動で探してくれます。

もちろん、手動で好きな場所も探せるので、シチュレーションによって使い方を変えられます。

これだけで、ほとんどの河川でタイミングを知ることができるように。

グラフの詳しい説明は、釣り人であれば不要だと思うのでこの点は、各自見てほしいと思います。

とにかく、河川でランカーシーバスを釣りたいのであれば、当サイトで提供している「水位情報」を見て釣行することをお勧めします。

これで、気まぐれな河川の流れも味方になることは、間違いないでしょう!

コメント

今回は、釣り人の釣果を格段にアップする為に必要な情報を知る方法を、ご紹介したいと思います。

釣り人の皆さんも、「確実に釣りたい」・「釣れた状況を詳しく知りたい」など、日ごろから考えていると思います。

釣果を少しでも伸ばす為にインターネットで調べて、実際行ってみたら「全然ダメ」ってことも経験したことがある人も少なくないと思います。

そんな釣り人の課題を解決するために、当サイトの「フィッシングラボ」は生まれたといって過言ではありません。

当サイトの会員様が多くの釣果情報を公開されていますが、釣果情報を登録すると利用している本人だけが知ることができる情報が多数あります。

その情報は、私が「魚の習性」や「爆釣」と関連している情報を研究し、実際釣れたタイミングを天気や風の情報と連動して見れるようにサービスを立ち上げたのが始まりです。

おおよそ、十数年前に提供を開始していますが、それ以来会員様が「レコード」をたくさん記録した事実もあります。

釣り人では、感じることのできない情報ですので、これから「大物を釣りたい」・「もっと爆釣したい」などの目標があるか方も使って見たら面白いと思います。

ルアーでも、エサ釣りでも対応しておりますので、試してみてください。

釣果を格段にアップする釣果登録事前準備

実際に、使い方をご説明したいと思います。

今回は「スマートフォンWEB版」での操作方法のご紹介です。

まずは、当サイトにご登録してください。

下記にリンクがあります。

ユーザ登録

ユーザ登録。

ご登録が終わりましたら、「ログイン」してください。

天気・釣り場(ポイント)が連動する釣果登録方法

ここからは、「ログイン」している状況からの操作方法です。

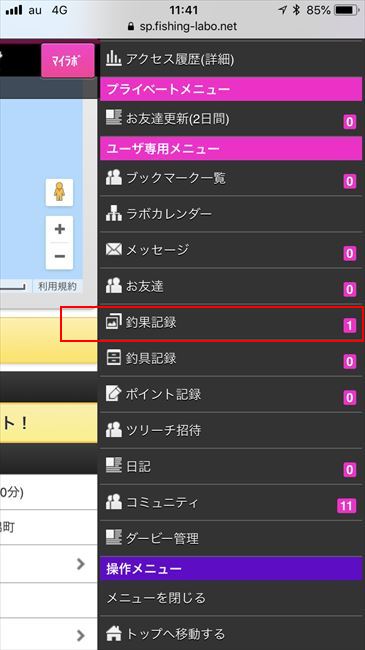

画面、右上にある「マイラボ」ボタンをタップすると「マイラボメニュー」が開きます。

「マイラボメニュー」の中から「ユーザ専用メニュー」の「釣果記録」をタップしてください。

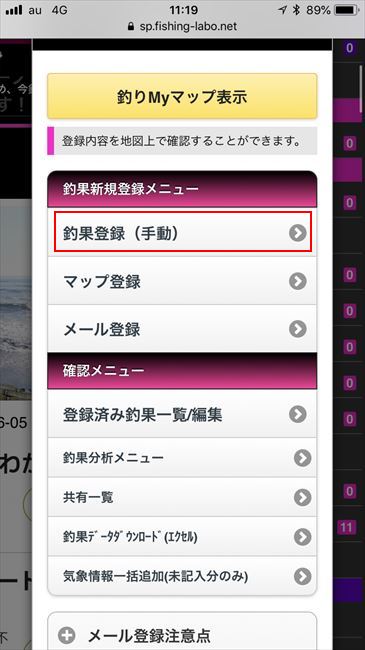

次に出てくるメニューの「釣果新規登録メニュー」の3つの中から、今回は「釣果登録(手動)」をタップしてください。

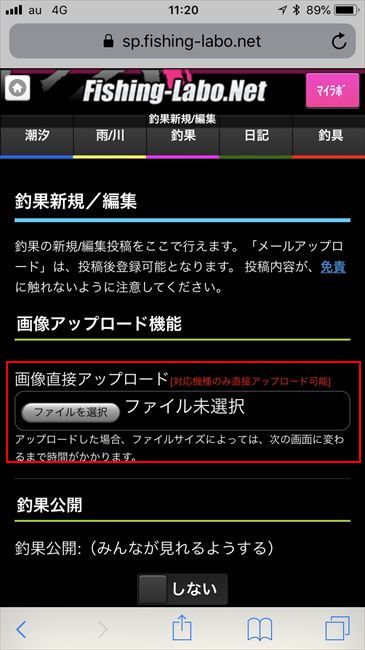

次に、「釣果新規/編集」画面が開きます。「画像アップロード」で実際に釣れた写真を選んでみてください。

ここで、実際に釣れた写真を選ぶのがポイントです。その写真の情報から、「日時」・「場所」などの情報を読み取ります。

(写真に情報が含まれていない場合は読み取られない為、自分で入力する必要があります。)

その後、「魚種」・「サイズ」・「ルアー/仕掛け」・「コメント」を入力します。

次に場所の項目になりますが、写真から自動的に住所(ポイント)など読み取られた場合は入力不要です。

最後に「保存」ボタンをタップします。

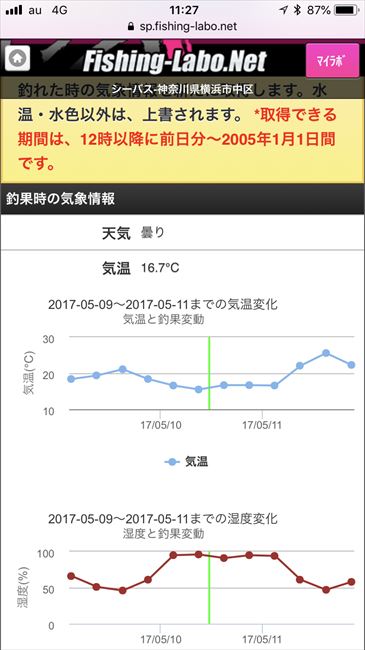

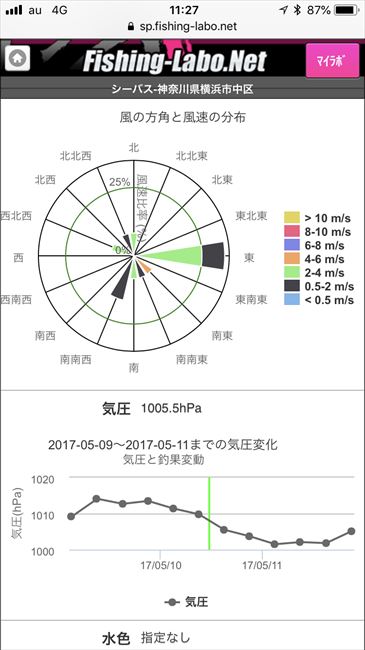

テストで、神奈川県本牧のポイント釣果を登録

登録が終わると、その時の釣り場での天気(気象情報)が表示されます。

(今回は、テストで神奈川県本牧を登録しています)

2005年1月1日以降の釣果であれば、基本的には連動します。

なので、昔の釣果写真でも分析することが可能なんです。

気象情報などの天気情報は、過去の情報を知りたいとなってもなかなか調べることは難しいです。

この機能を使えば簡単に正確に知ることができます。

他にも登録方法がございますが、最初の登録する情報の違いによるものなので最終的な部分は同じになります。

また、登録した情報は「パソコンサイト」でも見ることができます。

下記のように、ユーザ様も「神奈川県本牧」のメジナを登録してますね。

メジナ釣果|ポイント神奈川県本牧海釣り公園:[2017年7月20日13時10分]-(osawa) | 即戦力釣り情報

osawaさんからのメジナ釣果レポート。2017年7月20日(13時10分)神奈川県本牧海釣り公園で、メジナが釣れた場所などのポイント情報です。

魚が釣れるようになりたいと思っている釣り人に

当サイトで、ご提供しているサービスはいかがだったでしょうか?

少し、操作が複雑な部分がありこれからも改善の余地がありますが、過去の釣果や釣り人では、感じることのできない情報を振り返ることができます。

何件か登録していくと、「大物が釣れるタイミング」や「魚が寄るタイミング」などが実際には気象の変化などで起こっていることが分かるようになります。

写真の中身は、「魚」でなくても大丈夫なので、釣りに行ったら水色を記録するために一枚「パシャ」って癖を付けといて、情報を撮り貯めしていくと釣り人にとって大きな財産になると思います。

実際、私自身もこの情報は財産となっています。

「釣れる」・「釣れない」の境目。釣りにおけるパターンとセオリーについて考える。 | 初心者から読む釣りコラム

「釣れる」・「釣れない」の境目。釣りにおけるパターンとセオリーについて考える。の釣りのテクニックから、仕掛け・ポイント選びなど幅広いネタを掲載しています。

上記は、以前に書いた記事ですが「セオリーを探求しよう」という内容でした。

このセオリーを知るためにも、目で見えない情報も蓄え釣りの武器へと変えていきましょう。

当サイトは、釣りをうまくなりたい人の為にすべて無料で提供していますので、ご興味がある方は試してみてください。

以上、「釣り人の情報・釣果を格段にアップする!次につなげる釣り場・ポイントの調べ方」でした。

コメント

今回は、釣りの「パターン」と「セオリー」について考えてみる。

ちょっと、タイトルから想像すると難しいような話を今回はしてみたいと思いますが、釣果に伸び悩んでいる人などには「ヒント」になると思います。

釣りの中でも、よく登場するこの2つの言葉。

まずは、この2つの言葉の意味を辞書で調べてみましょう。

- 単語の意味

- 「パターン」:意味「型」

- 「セオリー」:意味「理論」

と書かれています。

日常生活でも、「Aパターン」・「Bパターン」など使うことがある人もいると思います。

逆に「Aセオリー」・「Bセオリー」などは、使わないですね。

釣りの世界に話を戻すとこの言葉が使われる代表的な言葉に、捕食しているベイトに対して「XXXXパターン」などと表現していることがあると思います。

つまり、このベイトを捕食しているときは、「この釣り方(型)」が型にはまったやり方だよ!という意味合いになります。

そうなると、「パターン」に沿った釣りは端的に説明すると「型にはまった釣り方」ということになります。

みなさんこの言葉に、良いイメージを感じますか?

私は、なんか悪い印象を感じてします。事前に用意していたやり方というか、誰かがやっていることのような・・・・・・

そこで、この2つの言葉の過程を考えるとちょっとイメージが変わってきます。

この「パターン」という言葉が完成するまでに、「セオリー(理論を解明し)」→「パターン(答えの型を作る)」という過程が実際には存在していると思うんですよね。

そうすると、「セオリー」を知らずに「パターン」だけに頼った釣りは、「ワンパターン」という結果になる可能性が高いことになるような気がします。

その結果、シーバスで例えると「バチがいるが釣れない」とか「バチルアーを使っているんだけどな??」という結果になることもあるということです。

どうして、状況とイメージが合わないのでしょうか?運がなかったから?自然相手だからなの?

そのような結果を「良い方向に転換する」・「もっと楽しさを上げる」というためにも、「セオリー」を理解することに時間をかけたほうが有効ということにはならないでしょうか?

私もこの辺りに時間をかけることは多いですが、時には「ワンパターン化」することも多いです。

この記事を書きながらも、「あの時は・・・」と反省することが多いような気がします。

釣りのセオリーを知るために必要なこと

この話の流れだと、この部分が皆さん(私も含めて)知りたいところになってくると思います。

私自身もこの答えに何年間も時間を費やしてきましたが、一つだけわかったことがあります。

セオリーを知るために「本」・「生態」なども学習しましたが、実釣ではあまり手ごたえがありませんでした。

(状況を判断する材料には、大いに役立ちます。)

あくまでも私自身の答えではありますが・・・・・

その方法とは「すべての方向にルアーを投げる(プレゼンテーションする)」ということ。

つまり、エリアは限定した状況下(目の前のフィールド)で、「360°」右も左も、表層もボトムも中層も調査するということです。

例えば、表層を基本とする「xxxxパターン」なのにボトムも狙うということです。

この方法は、時間もかかるし答えもなかなか出ません。

けど、魚がいる場所のセオリーを見つける可能性は高まります。

なぜ、このような結論に至ったのかは、「釣れる場所」を見つける方法を知っている人が、「うまい釣り人」だと私は思っているからです。

「釣れる場所を見つける方法を知っている人」は、人から情報をもらったりしません。

じゃ何から情報をもらっているかといえば、釣り場から得る情報です。

この情報を蓄積するためにするべき行動が、最初に書いた「すべての方向に投げる(プレゼンテーションする)」ということになります。

なので、だれでも始められ、いつでも始められるのです。

そして、「釣りがうまくなる」のです。

もし、釣り場に今日・明日・明後日かもしれませんが行く機会があれば、ぜひ実践してみることをお勧めします。

そうして、自分の「パターン」としていろいろな人に自慢しましょう!

多くの「実力者アングラー」は、この「パターン」を自分の実力を表すものとして表現しています。

ここの場所は、今の時期「表層がいいよ」とかね。こんなカッコいいこと、私もやりたいです!

簡単なこと。でも難しい。「セオリー」を探すことが、釣りの醍醐味なのかもしれない。

次につながる、フィッシングライフを楽しんでいきましょうね。

コメント

みなさんもターゲットとしている魚の適正水温って気にならないでしょうか?

適正水温が気になる=(イコール)釣れるタイミングが知りたいということになると思います。

その部分を今回は深堀します。

日々の水温測定から感じたこと

私も日ごろから、同じ感覚でフィールドで水温を毎回測り、日々検証してきました。

その日々のデータから、水温に関する疑問がわきました。

今回のお話の前提として釣れるファクターは、色々あるんですが今回は水温に絞って考えてみたいと思います。(私の個人見解も多く含まれるので、「ふーん」ぐらいで見てください)

釣り場の状況から、水温との関係を考える

この水温の関係性を考えるときに前提知識として、自分の狙っている魚種の適正水温を調べます。

(私の場合は、魚の生態系の書籍を参考にしています。あとは、図鑑など)

ここまでは、ネットでも簡単に情報が入ると思います。

今回はシーバスを例に挙げて、解説します。諸説ありますが、今回は適水温を「15℃」とします。(狙っている魚種が、「ヒラメ」・「青物」・「根魚」・「アジ」・「メバル」などの場合はその魚種の適水温を調べてください)

しかし、現実はこの適水温に合っていない水温でも、ぜんぜんシーバスは居ますし釣れます。

ここで、疑問が出てくるのですが、閉鎖されている場所なら魚から見て水温を選べないことはわかるのですが、解放されている海につながったエリアなら一目散に適水温へなぜ集まらないのか?(ここでは、水温のみファクターとします)

そう考えていくと、水温の変化は魚にとって「季節の変化」・「天候の変化」・「昼夜の変化」を感じ(長年のDNAレベルの習慣)その行動にかかわっていると私は推測しています。つまり、適水温とはある程度の目安にしかすぎない可能性があるという感じです。

基本的に水温は目まぐるしく変わるものなので、絶えず状況が変わるものだと思います。

人間の世界でも、まったく同じ気温の変化の日は存在しないと思います。

その変化に対応するため、人は服装・冷暖房などを使って対応していきますが、魚はそうはいきません。

そうなると、自分に合った水温へ移動することを選択するしかないでしょう。

ここから「絶対温度」と「相対温度」という発想

そこで、浮かんだのが「絶対温度」と「相対温度」。

(なんかわかりずらい話になってしまって、申し訳ない)

最初に出てきた適水温「15℃」に相当するのが絶対温度。これは、どの環境でも同じ魚種であれば共通する温度。長ーいスパンで行動を左右する水温。

次に日々の水温変化に対応するために、魚が持っている習性に位置するのが、相対温度ではないだろうか?

つまり適水温を中心にその相対的な温度で移動しているという仮説である。

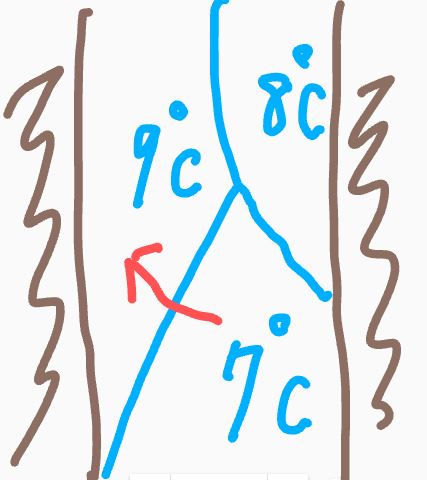

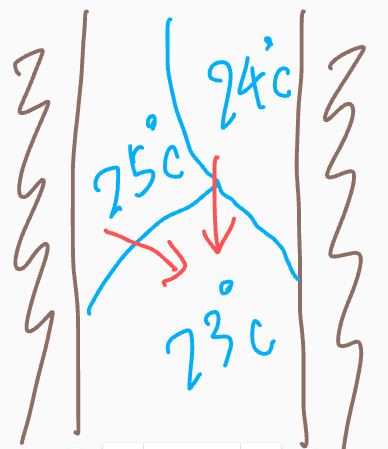

汚い手書き図で書いてみた。

(分かりづらくてすみません)

・15℃より低い場合は、「15℃」に近い温度に移動。

・15℃より高い場合は、「15℃」に近い温度に移動。

・深さでも「15℃」に近い温度に移動。

わかりずらいがこんな感じかなー。

何度も言うがあくまでも推測なので、そこはご了承ください。

実際は、ここまではっきりした温度差は出ないけど、「0.1℃」単位でも魚にとっては、結構な違いである。

ここの一文は完全に推測ではあるが、人間の場合「低くなる温度」には「敏感」だが「高くなる温度」には「鈍感」である。この習性が、仮に魚でも同じであった場合、ある程度納得できる経験も多いような気がする。

この理論から、釣れやすいシチュレーションを考えると

この推測を踏まえて釣れやすいシチュレーションを考えると、今の時期(春・秋)はシャローなどが水温が上がりやすく良いかもしれない。というか、良い。

・春や秋は、シャローが「15℃」に近い温度になりやすい。

サーフでは、波際・海岸線など。あとは、ハードボトムやマンメイドストラクチャーが水温が上がりやすい。

逆に真夏などは、「風」・「潮」・「雨」など水温が下がる要因を探せば、よいと思われる。

この理論をさらに釣れるために拡大させると

ここからは、さらに関連性を考える。

「ベイト」についてだ。

基本的に魚がこの行動で動いていると仮定すると「ベイト」もこの動きで活動していることになる。

結局は、魚は生きるために捕食行動が最優先となる。魚を一番乱舞させるファクターは「ベイト」である。

なので、「ベイト」の「絶対温度」と「相対温度」を把握することが一番のキーになると想像する。

現に多くの皆さんがご存知だと思うが、季節によって「ベイトの種類」が変わる。このことからも水温によって、魚の行動への影響があることは明白だ。

釣果につなげるために今できること

今すぐできることは、以前にも紹介した「気象アプリ」・「温度計」などを活用した情報収集。

フィールドで、沖目の水温を測ろうとするとちょっと工夫がいる。

私の場合は、ルアーの代わりにデジタル水温計をセットしてキャストして測っている。この辺は、いろいろと工夫すると他の人より良い釣果を出せるかもしれない。

あとは、釣り人の考え方をちょっと変えること。どうしても、目先の情報に頭が行ってしまいがちだが、「水温」を「点」ではなく「面」でとらえること。

あくまでも、計測した「水温」は「点」の情報。この情報をつなぎ合わせることによって、「面」になりエリアの把握になる。

必ず、全体の把握が必要になってくる。

この部分は、釣行記やFaceBookの所々で話している。

(参考にしたい方は、過去の釣行記を見るといいかもしれません)

今回は、私の個人的な部分が多い記事なので参考程度にしてもらいたいが、たぶん皆さんのヒントになるに違いないと思う。

コメント

今回ご紹介するのは、「釣りの爆釣に必要な気象情報(天気・風・波・気温・水温)をゲットする」方法です。

釣りをする皆さんなら、もーご存知だと思いますが「魚に多く出会いたい」と思うなら、釣り場の「天気・風・波・気温・水温」を詳しくしかも「事前」に知れたらと考えると思います。

気象情報というのは、大きく分けると「過去の情報」と「未来の情報」の2つに分類され、生活の中では「天気予報」として「未来の情報」をよく目にすると思います。

しかし、「テレビ」・「ネット」などの情報については、釣り人向けに配信しているわけではないのであまり有効な情報源ではありません。

そこで、これらの釣り人が抱えている「気象問題」を解決するための必殺ツールを今回はご紹介したいと思います。

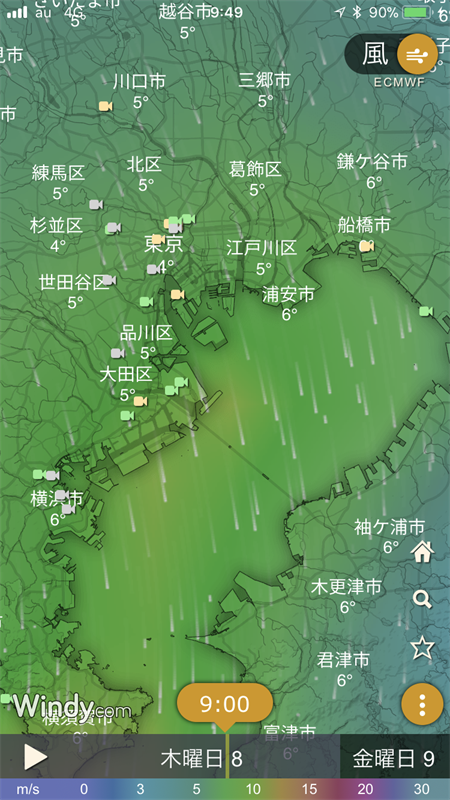

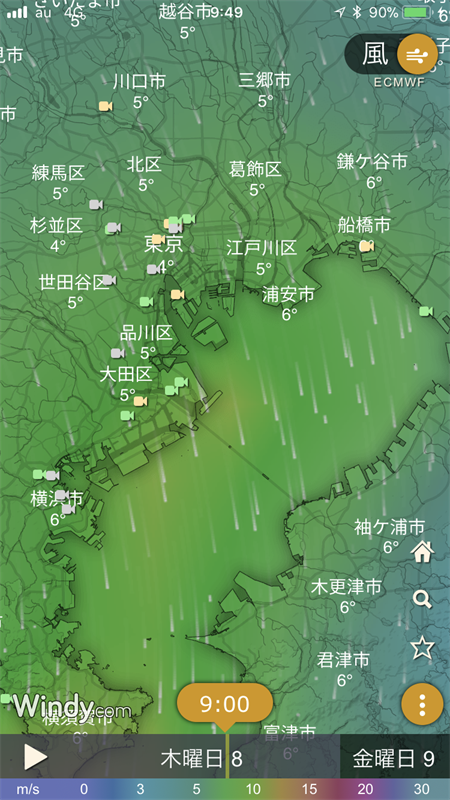

釣り人完全対応!スマホアプリ「Windy: wind and waves forecast」

釣り人に強くお勧めするのが、スマホアプリ「Windy: wind and waves forecast」。

基本的な使い方であれば「無料」です。

似たようなアプリ「Windy」とかもありますが、今回ご紹介するのは「Windy: wind and waves forecast」になりますので、ご注意ください。

*画面は、「ios」版になりますが、「Android」版も同様のアイコンになります。

アプリの紹介ページでは、「英語」表記になっていますが実際に使うときはすべて「日本語」で操作できますので、ご安心ください。

< アプリのページは、下記になります>

ios

iosこちら

android

androidはこちら

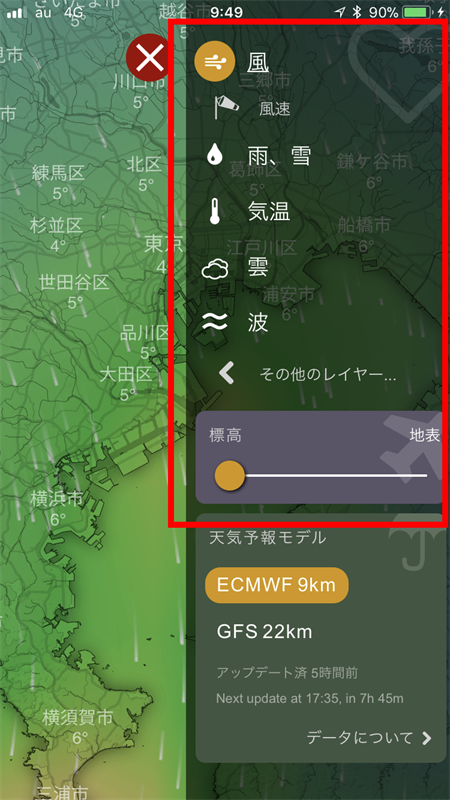

気象情報(天気・風・波・気温・水温)を見る機能を軽くご紹介

実際にインストールして使って、使ってもらうのが一番早いかと思いますが、軽くご説明します。

まず初めに「天気・風・波・気温・水温」を切り替える方法からご紹介。

(操作につきましては、「ios版」で行っています。)

アプリを起動すると、下記のような画面になると思います。

画面の上の方にあります「風」と書かれた部分をタップします。

そうすると、メニューが表示されます。見たい情報のメニューをタップすると情報が切り替わります。

このアプリの凄いところは、このほかにも色々な情報を表示することができます。自分の知りたい情報を思う存分見ることができます。

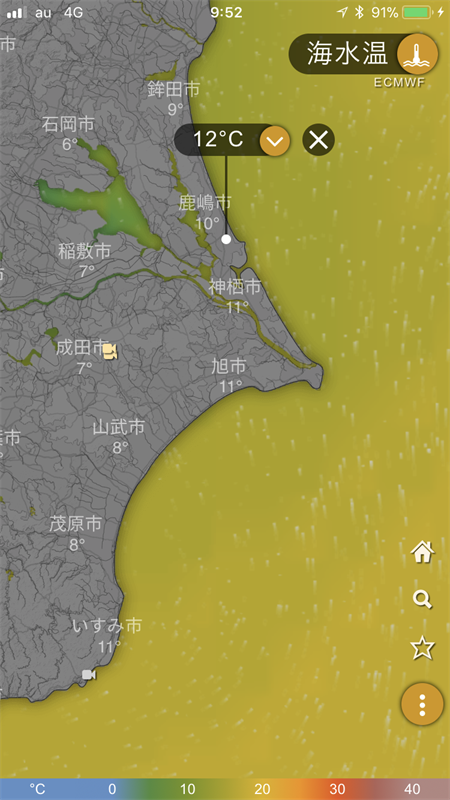

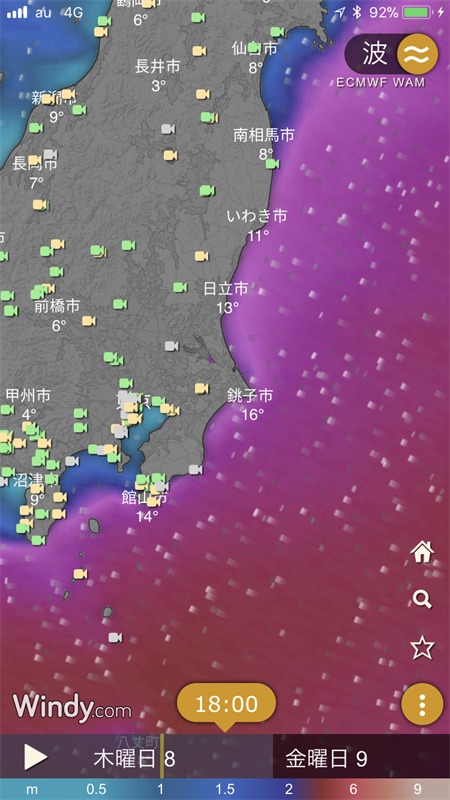

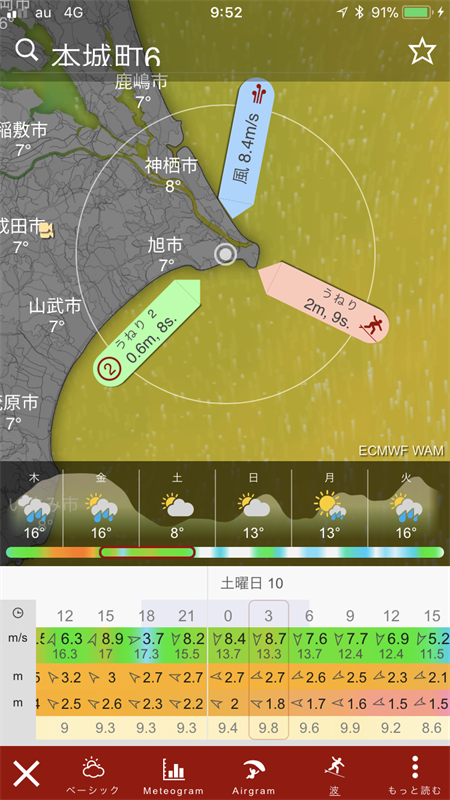

代表的な情報をご紹介しますね。

風の動き

海水温

波

ピンポイントでの総合情報

ピンポイントの情報では、自分に向かって「東西南北」どの方向から「風」・「波」が来るか?が視覚的にわかりやすくなっています。

釣り人の私が使ってみた感想

最近の釣行では、必ずこのアプリを使って状況を確認するようにしています。

初めのうちは、「情報の信頼性」がわからなかったので他の気象情報アプリなどの見比べたりしましたが、このアプリで表示される内容の方が信頼性は高いようです。

私の場合「風」を意識した釣行をすることが多いので、風に押された「ベイト」を探すために使ったりしています。

結果的には、以前よりも高確率で「ベイトのたまり場」を発見できるようになりましたね。

なので、今では秘術品のアプリになってます!

皆さんも、「Windy: wind and waves forecast」を使って爆釣を目指してみてください。

コメント

こんにちは。「フィッシングラボ」管理者の釣り侍です。4月になり新学期・年度も始まり、新たな気持ちで過ごしている、そんな管理者です。

4月と言えば、本格的な釣りシーズンも始まった感じがしますが、皆さんは釣りの準備は出来ていますか?

今回紹介するポイントは簡単で誰にでも(小学生から大人まで)実践できますので、是非参考にしてみてはいかがでしょうか?

【はじめに】自分も初めは、ボウズの連続

この「フィッシングラボ」を始めるきっかけともなった、連続ボウズの経験。半端なボウズじゃないんです。3ヶ月間毎日通って、釣れなかったんですよ

。狙った魚種は、「シーバス」だったんですが、ほんと釣れませんでした。3カ月ともなると、人間は色々なことを考えちゃうんですよね。「ルアー」が

「ロッド」が「ポイント」がってな、感じでね。今になると本当、知識不足だったって感じちゃうんですが、「潮汐」のこともよくわかってなかったんで

す。タイダルリバー(干満の影響を受ける川)でシーバスを狙っていたのですが、2か月ぐらい過ぎた時点でそのことに気が付いたんです。そこで、釣り

具屋さんで「潮汐表」を買って、フィールドでにらっめっこしていました。続けていると気がつくものです。潮と魚の活性(ざわめき)が関係しているこ

とを・・・・結果、潮を読んで、3ヶ月後何とか釣りあげました。

この経験から、いつでもどこでもリアルタイムで「潮汐表」を読めたら、「釣りの武器になる」を確信し、オリジナルタイドグラフを一から作ったのでし

た。

ここからは、私なりの「いつでも釣れる男になる」カッコイイ釣り人になる為のポイントを4点ご紹介します。

【1】一番大切なのは、釣行記録を残すこと

今では、ボウズの経験が少なくなった最大の要因は、「釣行記録を残す」ようになったことです。私も昔から「釣行記録」については、ノートに簡単に

まとめていました。魚の写真も、一匹一匹思い出として撮りためて、写真をみて状況を思い出しやすくしています。当サイトの「釣行記録」サービスは、

そんな経験から生まれた機能なんです。初めは、自分の為に作ったものなので、「他の人より多くの情報を得て爆釣したい」と思い、自分では同時に記録

できなかった、釣れた時の「気温」「風速」「気圧」なども自動記録したいと気象データの連動もできるように作ったんです。 釣行記録は、その時は「

必要じゃない。」と思えても、後から見たとき最大の武器へと変わります。これは、本当ですよ。たとえば、同じ回数・同じ場所に行った2人の釣り人が

いたとして、A君は「記録なし」B君は「記録した」とします。次に、釣りに行ったとしたらA君が有利だと思いますか、B君が有利だと思いますか?答えな

くても、分かりますよね。

とにかく、釣れても・釣れなくてもバンバン釣行記録を残しましょう!使うか、使わないかは後で決めればいいんです。

【2】釣行記録から行く場所・時間を決める

皆さんも忙しい合間での、釣行が多いと思います。なかなか、都合上行きたい所にも行きたい時間にも行けないことが多いですが、釣行記録で過去に釣

れた状況に近い時に釣りに行くようにします。私の場合は、決めた日に「雨」でも必ず行くようにします。ほとんどの場合は、釣れますが釣れなくても「

釣行データ」を残すことができます。これは、次につながる情報で、釣れた時と釣れない時のデータを比較することができるからです。釣行記録を基本に

進めていくことで、いままで見えなかったことが見えるようになってきます。

【3】釣り具は、自由に好きなものを

釣り具も釣果を左右することは、間違いないのですが私の考えでは「好きな物」でいいと思います。ただ、基本のアイテムをそろえてから、「好きな物

」へと変えてくことで釣るまでのプロセスもより楽しめると思いますよ。釣れる釣り具を探すのは難しいですが、好きな釣り具を探すのは楽しいですから

ね。

【4】人の話は、よく聞く

釣りの世界では、「良い釣果」だけの話が流れます。人が集まるところには、必ず「噂」がついてきます。釣り場では、自分の釣行記録だけでなく、他

の人からも話も聞くことで多くの情報を集めることができます。しかし、「噂」「良い話」を冷静によく聞かないと、「嘘」「だまされた」と思ってしま

うケースも少なくないです。その人には、「釣れた」話でも、自分に釣れないと「だまされた」と感じてしまうんです。でも、釣り人には正直な人が非常

い多いのでその時釣れなくても、ポイントの候補として書き留めておきましょう。話の中には、「10年前」・「20年前」の話も多いですが、全て書き

とめることが大事です。ポイントの引き出しが多いのは、爆釣への可能性を高めますし、釣り場でのコミュニケーションにも役立ちます。

以上が、ポイントになります。テクニックなどの問題もありますが、一番大切だと思うのは「魚のいる場所に行く」可能性を上げることです。自然相手な

ので、何も考えずいったら可能性が少なく、同時に楽しむこともできません。爆釣とはいかなくても、このポイントを気にすることで、より釣りを楽しめ

れば良いかな?と思います。

コメント

皆さん、釣行記録ツール利用していますか?

大変な支持を頂いている自サイトの釣行記録ツールなんですが、フル活用している人も少ないようなので、簡単に紹介しましょう!

現在、PCサイト・携帯サイト両方で提供している釣行記録ツールですが、正式サービス名は「FishBookmark-Live」っていうですよ。知ってました!?たぶん、知られていないかも・・

まー名前はさておき、釣行記録ツールって名前だから「釣りの記録」ってことは、わかると思うんだけど世界に先駆けて搭載している機能がたくさんあるってことが知られていないようです。

自分の釣行データを蓄えると、「釣行分析」って形で分析が行えるけど「視覚的に」次の釣行につなげていく画期的な機能を一つご紹介したいと思います。

それは、「Google Earth」連動機能ってやつです。はじめに「Google Earth」を軽く説明すると、衛星写真を利用したGoogle社のパソコンアプリケーション。ただの地図ソフトではなく、3D表示や時間軸も持った大変興味深いアプリケーションなんですよ。

基本的に、「Google Earth」の利用料金は無料です。この「Google Earth」と釣行データを3次元データとしてコラボレーションさせることができるのが、釣行記録ツールのすごいところなんですよ!

これは、はっきり言って使った方がいいです。自分で作っておいて変ですが、これを超えるサービスはどこにもないと思いますよ!?

ここで、軽く画面だけ説明しましょう!

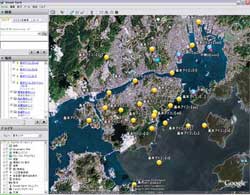

はじめは、「Google Earth」と釣行データをミックスした画面。海の上でも、湖の上でも正確に記録されます。もちろん地図の縮尺や角度も自由自在。

ちょっと広域で表示させた画面。「Google Earth」は、とっても鮮明に表示してくれます。パソコンサイトでは、地形登録も可能です。(携帯サイトは、釣果データのみ[2007年10月現在])

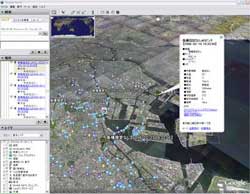

地図上にグリッドを表示して、魚の動きも視覚的に把握することも可能。時間軸を変更すると、季節・年ごのとポイント把握も可能です。恐るべし!

拡大し、地形の変化を読み取り「なぜ釣れたのか?」「もっと釣れる場所は?」などのチェックのにも大活躍。

拡大すると、こんなに鮮明に把握できます。

もちろん、完全に自分のデータと連動しているので、釣れた時のデータもすぐに呼び出せます。もー最高。

どうですか?もう、「FishBookmark-Live」を利用されている人、携帯でしかこのサイトを利用していない人は、こんな機能もあることに気が付いていないのでは?

ぜひ、一度パソコンで「FishBookmark-Live」を利用してみてください。

利用法は、当パソコンサイトで説明していますよ。

コメント

Picasaとは、パソコン内に保存されたデジタルカメラなどの画像を整理することが出来るアプリケーションです。

Google社で開発されたソフトウェアで、無料でダウンロードできます。

筆者も以前から利用していますが、使い勝手の良さに今では釣りだけではなく、全ての写真整理に活用しています。

- はじめはPicasaをダウンロードしましょう!

上記のリンクからPicasaをダウンロードすることができます。画面の指示に従って操作を行えば誰でも簡単にダウンロードすることが出来るので安心してください。

ファイルサイズは、「5メガ弱」ありますのでADSLなど利用されている方は、直ぐに終了すると思います。

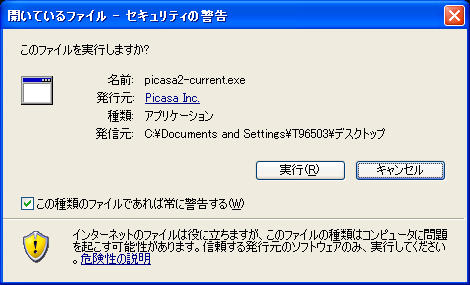

ダウンロードが完了すると、図のようなアイコンが作成されます。「picasa2-current.exe」というファイル名で作成されると思います。*バージョンによって変わる可能性があります。

- Picasaをインストールしましょう!

![]()

ダウンロードが終了したら、「picasa2-current.exe」アイコンをダブルクリックすると、インストールが始まります。

始めに「セキュリティ警告」画面が表示されます。「実行」ボタンをクリックしてください。

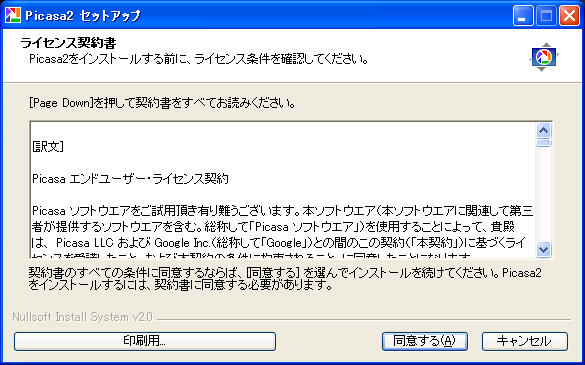

「ライセンス契約」画面が表示されます。ライセンスの規約をよく読んだ後、「同意」ボタンをクリックしてください。

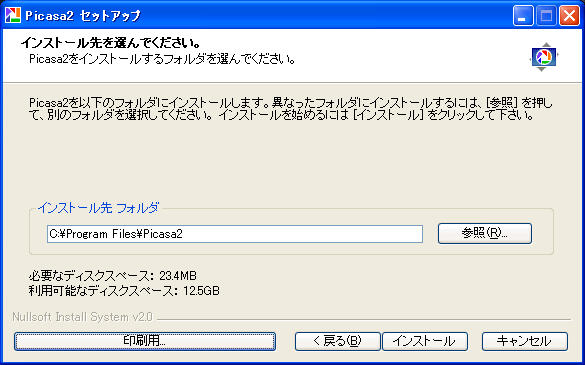

「インストール先の選択」画面が表示されます。変更しないでインストールをお勧めします。(変更した場合不具合が発生する現象もあるようなので・・・)「インストール」ボタンをクリックしてください。

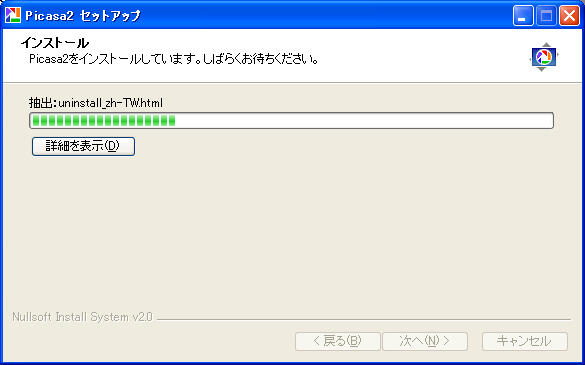

インストール進捗画面が表示されます。終了するまでお待ちください。

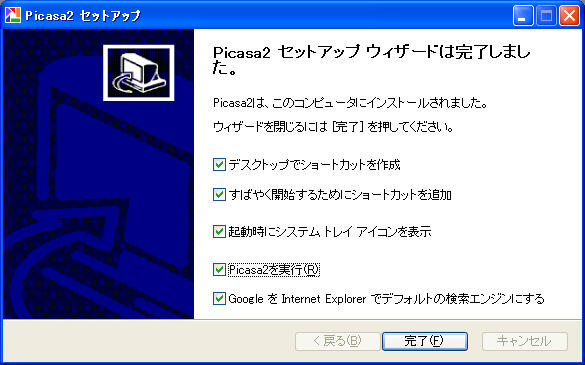

「Picasa2セットアップウイザードが完了しました」の画面が表示されたら終了になります。複数のチェックボックスが付いていますが、一番下の「GoogleをInternetExplorerでデフォルトの検索エンジンにする」のチェックは不用な場合はずした方が良いです。「完了」ボタンをクリックしてください。

- Picasaをスタートしましょう!

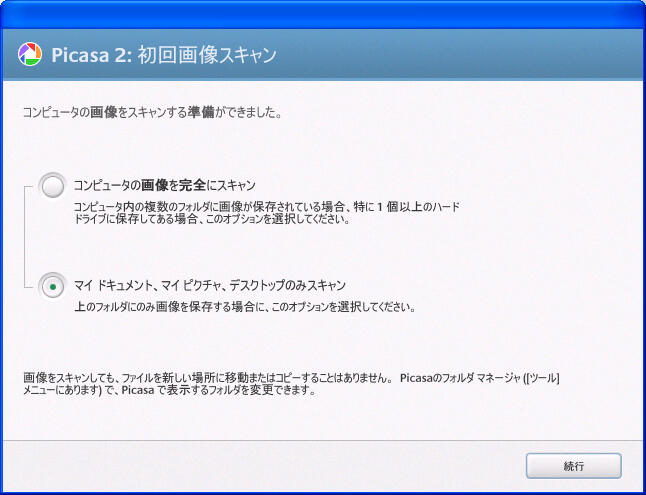

インストールが終了すると、自動的にPicasaが起動します。初めて起動する場合は、下記の画面が表示されてきます。下記の画面は、現段階でパソコン内に保存されている画像を自動的にスキャン(検索)する画面になります。「マイドキュメント」にデジカメの画像を保存している人は、「マイドキュメント・マイピクチャ・デスクトップのみスキャン」を選択してください。「コンピュータの画像を完全にスキャン」を選ぶと全ての画像がスキャンされますが、不必要な画像までスキャンされてしまうので、余りお勧めできません。

「続行」ボタンをクリックしてください。

メイン画面が表示され、「ディスクのフォルダ」にドンドン追加されます。今後は、「マイピクチャ」などに保存するだけでこの画面に追加されるようになります。

これで、Picasaを使う為の作業は終了になります。Picasaには多くの機能がありすぎて、説明しきれないのでPicasaのツアーガイドをご覧ください。

- Picasaのおすすめ機能!

Picasaのは、色々な機能があり「使ってみないと良さが伝わらない」のですが、Picasaの代表的な機能をご紹介します。

[タイムライン]機能

この機能は、画像を撮影した順番(時系列)に並べて3Dで表示する機能です。この機能は「すげーかっこいい!」的な表示をします。他のソフトでは、なかなか無いクールな機能です。思い出の釣行の写真も楽しく見られますよ。

操作方法は簡単。「タイムライン」ボタンをクリックするだけです。これで、立体的な画面が表示されます。立体的な画面はマウスでクルクルできるので是非お試しください。

[スライドショー]機能

この機能は、スライドショーです。スライドショーは、WindowsXPにも搭載されている機能ですが、これはフォルダごとに写真をスライドショーしなくていいので、楽に見れますね。結構この機能使います。

操作方法は簡単。「スライドショー」ボタンをクリックするだけです。これでスライドショーが開始されますよ。

[ギフトCD]機能

この機能は、簡単に説明するとCDに写真を焼く機能です。これだけなら「今でもやってるよ!!」って言われそうですが、この機能は「ギフトCD」なので、ちょっと違った機能になります。自動で「スライドショー」で表示されるCDを作成できます。これは便利!しかも、PicasaをCDに入れることもできますよ!

操作方法は簡単。「ギフトCD」ボタンをクリックするだけです。

あとは、内容の設定のみ。基本はそのままでOKですよ。

いかがでしたでしょうか?無料なので一度試してみて、気に入ったら色々な写真の整理に使ってみたらいかがでしょうか?

コメント

ルアーや仕掛けって、汚れてきますよね?

今回は、汚いルアーを素早く安全に綺麗にする方法をご紹介します。

この方法は、自分で考え出した必殺技ですよ!

用意したルアーは、長い時間水没してたCB250です。水質が悪い沼に水没していたので信じられないぐらい汚いです。

コメント

釣れた魚の写真を残す時、皆さんどんなカメラを使っていますか?

自分はデジカメを利用して魚の写真を残していますが、携帯電話のカメラで撮影している人も多いのではないでしょうか?

コメント

コメント

初めにシーバスが捕食(餌を食べる)する条件を頭に入れときます。4つ大きな要素が条件であると考えます。

・水の流れがある場所。

・隠れる場所がある場所。

・流れがある場所に、流れがない(緩む)場所も混じっていること。

・過去に一度でもシーバスが釣れた実績・噂があること。

コメント

ロッド 8 フィート前後(1フィート:約30CM)

これからはじめる人は、上記の内容で問題ないと思います。ロッドは8フィートと入門者には長いように感じるかもしれませんが、初めはルアーの飛距離を出せない為ロッドの長さで補ってくれると思います。

コメント

シーバスとは、 スズキ目スズキ科 鱸(スズキ)のことをいいます。ブラックバスが海で釣れることではないので注意してください。スズキとは、サイズ(年齢)で呼び名が変わる出生魚で〜40cm(セイゴ)40cm〜60cm(フッコ)60cm〜(スズキ)と呼ばれます。セイゴ・フッコなどは、地域によっても呼び名が変わってきます。シーバス釣りでは、すべてのサイズに対して、シーバスと呼びます。しかし、シーバスと言っても日本には3種類の鱸が生息しており、マルスズキ・ヒラスズキ・タイリクスズキの3種になります。ほとんどの場合、マルスズキのことをシーバスと呼びます。(マルスズキが比較的釣り易い場所にいる為)

コメント

大分県大分市(マゴチ - 61cm)

大分県大分市(マゴチ - 61cm)

千葉県興津(ヒラメ - 45cm)

千葉県興津(ヒラメ - 45cm)

千葉県外房(ウルメイワシ - 20cm)

千葉県外房(ウルメイワシ - 20cm)

高知県幡多郡大月町(ヒラゴ - 49cm)

高知県幡多郡大月町(ヒラゴ - 49cm)